摘要:国家理论是马克思主义政治经济学体系的重要组成部分,发展马克思主义国家理论不仅是完善政治经济学体系的理论需要,也是为中国特色社会主义国家治理寻求理论支撑的现实需要。自马克思之后,国家理论的研究范式经历了马克思主义化、去马克思主义化和韦伯主义化的三个阶段。本文尝试通过重访国家理论发展史中的三次关键的争论,发现已有国家理论文献存在的盲点和复兴马克思主义国家理论的理论路径。研究发现普兰查斯和密里本德之争折射的内容实际超越了“结构主义”和“工具主义”的简化概括,国家中心主义范式对社会中心主义范式的批判高估了斯考切波等人的理论贡献,低估了传统马克思主义国家理论的张力和活力。韦伯主义化的国家中心主义范式的国家理论已经陷入了困境,找回马克思主义的分析概念,重塑“国家-社会关系”范式是今后国家理论研究的大有可为的路径。

关键词:国家理论;国家自主性;国家-社会关系;阶级

作者:李立,浙江大学公共管理学院;高岭,通讯作者,厦门大学经济学院、厦门大学王亚南经济研究院;石冀,伦敦大学国王学院中国研究院

出处:《政治经济学报》2023年第1期

一、引言

2020年以来,新冠肺炎的冲击打破了“西方自由主义政治体制”的神话,“找回国家”的有力吁求已经成为后疫情时代的集体共识,但国家理论能否因此而复兴,仍然未可预期(任剑涛,2020)。特殊性折射一般性,特别是在具有中国特色的国家与社会关系形态——立国为家、化家为国的“家国一体”现实情境中,国家发展和国家建设中的政治经济学逻辑理应得到充分挖掘(周飞舟,2021)。基于此,本研究试图从政治经济学理论史的视角系统地研究国家理论的演进规律,找回国家理论在国家发展研究中的主导地位,推进复兴马克思主义政治经济学视角的国家理论进程,助力“中国特色社会主义政治经济学由‘政策—制度’话语向‘学术—理论’话语的创造性转化”(孟捷,2019)。

如何构建马克思主义政治经济学中国化时代化的学科体系是题中应有之义。就国家理论而言,马克思的著作中虽然未有对于国家理论的体系性论述成型,但是关于国家产生与运行的理论论述散见于其不同的政治、经济研究以及对社会革命的研究中(汪仕凯,2018;高岭、卢荻,2019)。在马克思著作的启迪下,政治经济学界对国家理论的阐述出现了两条路径:第一条路径是经典马克思主义传统,强调国家是“不可调和的阶级矛盾的产物”,最终成为支配阶级的工具以维持统治利益,即“国家是支配阶级的统治工具”。这一理论路径强调经济上的支配阶级对政治制度和国家建设具有决定性作用[①],以“工具主义”的国家理论著称,带有浓厚的“社会中心主义”范式特征。第二条路径是马克思——韦伯主义。早在与密里本德(Ralph Miliband)论战中,普兰查斯(Nicos Poulantzas)就指出资本主义生产方式的劳动分工体制会带来“国家相对自主性”(普兰查斯,1982)。也就是说,“结构主义”的马克思主义国家理论已经有意识地挣脱“社会中心主义”范式,试图在“社会中心主义”和“国家中心主义”之间寻求一种平衡。然而,这个努力方向非但没有被后来的马克思主义学者继承,反而滑向了韦伯主义的国家理论路径。以斯考切波(Skocpol,1985)和埃文斯(Evans,2012)等学者为代表的“找回国家”学派,把国家的相对自主性推向更为极端的国家自主性,提出了“国家中心主义”(state-centered approach)的分析路径(马天航、熊觉,2018)。[②]如果说早期的“国家中心主义”理论还多少带有马克思主义的理论底色,而后愈是发展,愈是偏离了马克思主义传统,而在韦伯主义的分析路径上越走越远。这一路径对马克思主义的“国家工具论”进行了彻底的批判,并推动了国家理论研究的范式转型,将理解国家发展、国家行动和国家建设等议题的解释变量从整体主义的“阶级”转向个体主义的“个体行动的加总”,由此衍生出“发展型国家”(Acemoglu et al., 2015)、“有效国家”(Besley & Persson,2009)、“有益政府”(Dincecco & Katz,2016)等概念。

在“社会中心主义”向“国家中心主义”的范式转型中,虽然马克思主义和韦伯主义耦合的痕迹仍然可见,但准确地说,转型的实质是“去马克思主义”的韦伯主义化——国家自主性逐渐代替了阶级斗争,成为解释国家行动的最重要的解释变量(Johnson & Mark,2017)。然而,在“国家中心主义”范式扩张的过程中,越来越多的学者发现将国家自主性作为解释变量时,无法解释国家自主性很强,但国家能力孱弱、国家行动错位、国家建设失败的现象(Levi,1989;Zhao & Hall,1994;Tang,2022)。更为重要的是,国家自主性的讨论是立足于将“国家”与“社会”割裂的前提上(肖文明,2017)。因此,有学者主张摈弃把国家或政治组织作为独立行动者的做法,着重挖掘国家处于什么样的阶级关系之中?社会中的各个阶级作为一个新解释变量在国家中扮演了怎样的角色?这一思考回归马克思的阶级意识,从“国家-社会关系”范式对“国家中心主义”主导的国家理论进行批判和发展。

从20世纪70年代至今,理论界围绕国家理论展开了一系列颇有建树的讨论,主要包括以普兰查斯与密里本德的辩论、斯考切波与戈德菲尔德(Michael Goldfield)的辩论、斯考切波与布洛维(Michael Burawoy)的辩论,以及新近的政治经济学者对“找回国家学派”的总体性反思等。从现有文献看,对经典马克思主义国家理论的研究最为系统和全面(郁建兴、周俊,2002;郁建兴、肖扬东,2006)。针对国家理论的第一次论争,即工具主义和结构主义之争,现有文献着重对“密里本德-普兰查斯论争”的评述和密里本德的国家理论的评估(郁建兴、周澍,2002)。虽然布洛克和杰索普同是密里本德和普兰查斯的理论遗产的继承者,相比杰索普获得了更多关注(郁建兴,2007;张亮,2017),布洛克的国家理论的评述则相对较少(陈湘珍、张亮,2009)。虽然布洛克和杰索普被Hay(1999)认为是后来(当代)的密里本德和普兰查斯,但是,鲜少有文献对二者的国家理论进行比较研究,从而发现其中的张力。作为对国家理论的结构主义和工具主义范式的挑战者,德国的国家起源学派近年也开始获得关注(王校楠,2019)。陈炳辉(2004)对葛兰西、阿尔都塞、普兰查斯、密里本德等12 位西方马克思主义学者的国家理论进行了专门的研究,贯穿了从经典马克思主义国家理论到新马克思主义国家理论。针对国家理论的第二次论争,即国家中心主义和国家-社会关系范式之争,已有文献的重心是评述斯考切波的国家自主性理论(张勇、杨光斌,2010;郭建明,2013),鲜少涉及斯考切波和戈德菲尔德的论争。至于国家理论的第三次论争,即斯考切波和布洛维关于革命的发生机制的争论,更是鲜有文献进行讨论。

本文通过系统性地回顾国家理论发展史中的三次著名的争论,勾勒了政治经济学视野的国家理论演进图景,并基于对已有文献的批判性分析,提出了今后国家理论的发展方向。本文余下的结构安排如下,第二部分评述国家理论的第一次争论,第三部分评述国家理论的第二次争论,第四部分评述国家理论的第三次争论,第五部分是对国家理论研究范式的反思,最后是结论和讨论。

二、国家理论的第一次辩论:“社会中心主义”范式的工具主义与结构主义之争

自马克思、恩格斯以来,国家理论的话语权长期主要是由欧洲学者所控制,这一议题的讨论至上世纪70年代在欧洲达到“极盛”。1969年到1973年,两位欧洲著名政治经济学家普兰查斯与密里本德在《新左派评论》(New Lift Review)上以四篇文章展开了两次辩论对话。辩论内容从两人对“社会中心主义”范式之下马克思主义国家学说的理论分歧出发,对马克思主义国家理论的国家定义、支配阶级、统治机器和国家权力等概念展开了深入的讨论。工具主义的代表人物密里本德,遭到来自著名结构主义学者阿尔都塞的学生——普兰查斯的猛烈攻击。这一场辩论也被后来的学者描述为马克思主义国家理论的“工具主义与结构主义之争”(郁建兴,2008)。在这场辩论中,我们不仅能够看到马克思主义国家理论中工具主义对结构主义进行的反扑,也能够看到普兰查斯对于阿尔都塞的结构主义国家论的超越。在理论争鸣中,普兰查斯与密里本德主要讨论了“国家机器由谁运转”“国家的运作模式”“支配阶级的实际作用”等议题。

(一)国家机器由谁运转?支配阶级从何而来?

普兰查斯和密里本德的第一次辩论,始于普兰查斯对密里本德的著作《资本主义社会中的国家》(The State in Capitalist Society)的批评。在著作中,密里本德借鉴了管理主义和多元主义精英论的观点,强调当代资本主义国家支配权是由经济支配阶级掌握的(Miliband,2009)。管理主义[③]认为在现代资本主义国家中,生产资料私有制使资本主义生产过程与生产控制权相分离,因而,国家管理已不再由企业家进行,而是由一群特别的国家管理者维护。这两者的区别在于,企业家不可避免地具有短视性,关注眼前的利益发展,而后者作为国家整体的维护者,追求的是长期的国家发展。而多元主义精英论[④]认为国家是中立的存在,不与特定的阶级利益挂钩。这种中立是通过市民社会中不同利益冲突的碰撞和最终的调和而实现的,因此国家是一种代表着最普遍利益的存在(Miliband,1970)。然而,密里本德否认了这两种观点中对资产阶级与国家机器的切割,他指出资产阶级的成员直接参与到国家机器的运转之中,并且以国家机器中的高层官僚身份直接影响国家运作(Miliband,1982)。就这些国家管理者而言,注重眼前利益的短视依然存在——作为国家管理者的资产阶级处在追求资本主义持续运转与资本家个体利益增加的矛盾之中。这正是马克思所指的资本主义制度的矛盾所在。

相较于密里本德,普兰查斯批判性地认为,一方面,马克思对资产阶级成员的身份划定不是以行为动机为标准,而是根据生产的客观场所和生产资料的所有制——即“经济基础”来确定。同时,在马克思主义理论中,资本主义国家面临的矛盾也并非资产阶级在主观上的社会利益追求与个人利益追求之间的矛盾,而是生产社会化与生产资料私有制之间的矛盾。另一方面,支配阶级成员参与国家管理并非主观意志驱动的后果,而是客观经济物质条件下的必然。生产中的有利地位和对生产资料的占有使资产阶级必然成为支配阶级,而国家的功能与支配阶级的利益一致,于是,支配阶级的成员自然而然地就加入到国家机器的运转之中。从政治经济学的角度看,管理国家的资产阶级群体不过是在执行整个作为支配阶级的资产阶级赋予其的职能,并非一个独立于资产阶级的分支(Poulantzas,1969)。密里本德在其后的回应中指出,普兰查斯的观点忽略了资产阶级组织内部的“管理”现象,普兰查斯对于国家机构的强调使其陷入了“结构决定论”或“超结构决定论”的桎梏中(Miliband,1970)。普兰查斯叙述中的国家结构性约束客观且强烈,国家管理者都变成了“体制”强加的政策执行者。在一定程度上,这是对马克思主义传统中“国家工具主义”的背离。密里本德进而指出,“结构决定论”的致命缺陷是国家差别的消隐和支配阶级的无力。国家机器具有很强的自主性,不同支配阶级掌控下的国家却变得毫无区别。不仅如此,密里本德还批评普兰查斯在提到国家的“相对自主性”时,同样也抹去了政府和国家形式的差异,将“波拿巴主义”视为所有形式的资本主义国家的特征。[⑤] 从这里我们可以看到,不论是把密里本德的国家理论概括为“工具主义”,还是把普兰查斯的国家理论概括为“结构主义”,都是一种不恰当的过度简化,牺牲了马克思主义国家理论的想象力。

(二)国家的运作模式和相对自主性

密里本德将国家的运作归结于国家机器内部成员的社会关系。他认为国家机构的顶层成员往往来自支配阶级,国家机器的运转主要就是依靠这些成员的社会关系推动(Miliband,2009)。这一观点可以视作对马克思国家理论中的工具主义的注解。国家的工具性不仅体现在支配阶级如何运用国家为本阶级谋取利益,也体现为国家的运作本身全然依靠国家机器中支配阶级的个人关系。在此基础上,密里本德还将国家机器的不同分支部门的正式关系以及当时一些国家内部权力结构的变化,诉诸于国家分支中的成员在阶级背景和个人联系层面与支配阶级非正式关系的亲疏变化。

与密里本德不同,普兰查斯则通过国家机器内部成员与国家分支机构之间的微妙关系论证了国家的相对自主性,并以此回应密里本德的社会关系论。普兰查斯指出,根据传统马克思主义的观点,国家机构成员从其原本所属的资产阶级群体中抽离出来,构成了一个特定的社会范畴。在国家机构内部,成员按照国家机器内部的特定惯例统一运作,这样,他们的“阶级出身”就不得不让位于其所处的阶级地位(class position)。[⑥]此时,国家机构的成员完全附属于国家机器,他们的目标就是实现国家的作用(Poulantzas,1969)。因此,国家机器成员作为支配阶级的“仆人”,并不是指官僚在个体层面为支配阶级服务,而是指当国家的追求与支配阶级利益相一致时,官僚作为国家机构内在的组成部分,为支配阶级的利益服务。支配阶级这一概念在其著作《政治权力与社会阶级》(Political Power and Social Classes)得到了深入讨论,国家机器的分支机构也具有特定的内部统一性,并在很大程度上遵循自身的机构逻辑运行。正是这些不同机构间的逻辑碰撞和特定关系形式构成了不同的资本主义国家形态以及当下的政治形势变化,这种势力均衡下的制度化权力分配则产生了国家相对自主性(Poulantzas,1975)。鉴于此,密里本德在回应中指出,普兰查斯对“国家及其分支机构不具有权力,权力只存在于支配阶级”的表述与普兰查斯主张的国家相对自主性是自相矛盾的。在密里本德看来,不具有权力的国家在本质上就沦为了支配阶级最微小的权力工具,这种对于阶级权力和国家权力不做区分的表述,其实是回到了普兰查斯试图反对的“经济主义”主张——政治是作为经济的附带现象而存在的(Miliband,1973)。

在后续的回应文章中,普兰查斯进一步解释了其国家理论中阶级权力与国家相对自主性的因果关系:国家的实质是一种二元对立的阶级权力关系的集合,阶级权力的概念本身是无法应用到国家之上;国家相对自主性是建立在国家自身结构导致的客观结果之上,不依赖于其他的社会阶级或政治角色赋予的权力。正是在这样的理论建构中,国家自主性的讨论才能摆脱“社会中心主义”范式下的国家工具论和多元精英主义的国家中立论两个极端(Poulantzas,1976)。也正是从这一角度出发,普兰查斯所坚持的国家机器与国家分支机构间的矛盾和冲突,以及由此产生的相对自主性才有存在的可能。进一步说,普兰查斯的国家相对自主性概念建立在两个基础之上:首先是回归马克思定义的资本主义生产方式,承认“经济与政治、生产-消费-流通关系与国家之间的精确分离”;其次,资本主义生产方式和社会形态中阶级构成和阶级斗争具有特殊性(Poulantzas,1976)。事实上,这两个基础是同一个路径的两个不同方面——在资本主义发展的不同阶段,“经济”和“政治”分离的总框架。

在普兰查斯和密里本德的这场辩论中,马克思的国家理论传统中的工具论和结构论均得到了进一步的拓展,实现了马克思主义国家理论从国家“全无自主性”到“相对自主性”的过渡:普兰查斯将经济基础中的“国家工具主义”表述为一种长期的负面限制——国家行为长期来看总是为经济支配阶级服务的,然而,在无限靠近这一极限的过程中,国家享有相对的自主性。

三、国家理论的第二次辩论:“社会中心主义”与“国家中心主义”范式之争

20世纪70年代后,国家理论研究的地理重心从欧洲转向了美国,与此同时,国家理论研究的内涵重心转向了国家自主性,“国家中心主义”范式也因此逐渐成为主流理论范式。支持该理论范式的学者们批评传统马克思主义分析路径的“社会中心主义”范式的国家理论,他们认为不应将国家视为支配阶级统治的工具,国家就是国家本身,国家及其组成部分——国家内部的行动者(特别是官僚组织)是拥有独立意志、利益和能力的行动主体(Skocpol,1980)。迈克尔·曼(Mann,1993)则更尖锐地指出马克思主义路径的国家理论研究都是“经济简化主义”——企图将所有因素都用经济解释。对马克思主义国家理论,特别是国家工具论的不满,推动了国家理论的“找回国家”运动。

在“找回国家”学派中,最具影响力的学者是美国学者斯考切波。在其代表作《国家与社会革命》及其他作品中,斯考切波猛烈地批评了包括普兰查斯和密里本德在内的新马克思主义国家理论,否定阶级政治对国家行为的决定性影响,强调国家作为一个独立的行动者的能动作用,即国家的自主性。找回国家学派从三个方面进一步发展了“国家自主性”理论,第一,国家自主性的表现形式,包括埃文斯(Evans & Rauch,1999)提出的高度内聚的官僚体系及其自主意志、巴基(Barkey,2008)提出的执政者和关键行动者、以及梅斯奎塔提出的制胜联盟(Mesquita et al., 2004);第二,国家自主性的形成或来源(作为被解释变量的国家自主性),例如蒂利(Tilly, 1992)和曼(Mann, 1984)的战争缔造国家自主性;(3)国家自主性的作用机制(作为解释变量),这方面主要是潜在自主性的讨论。

但是,斯考切波为代表的找回国家学派对新马克思主义国家理论的批判,同样遭到了来自新马克思主义学者的反批判。戈德菲尔德结合经验证据对斯考切波的观点进行了反驳,强调阶级斗争对国家行为和公共政策制定的形塑作用。1990年双方在同一期《美国政治学评论》(American Political Science Review)进行了两度交锋。

(一)阶级互动或国家自主性:影响国家决策和行动的因素

围绕1935年《国家劳工关系法》(National Labor Relations Act)出台的原因,斯考切波检验了新马克思主义国家理论的三大主要分支:工具主义、结构主义和阶级斗争理论,她认为这三个理论都不能对美国劳动法案产生进行有力的解释。具体来说,根据密里本德为代表的“工具主义”国家论,作为阶级统治工具的国家会合理化稳定经济和社会的措施,帮助企业的商业活动获取利润。当遭遇来自被统治阶级——工人阶级的反抗时,资本家会作为一个阶级采取集体行动,通过做出一些让步来维持长期的资本主义发展与商业活动盈利。对此,斯考切波质疑作为国家行为的幕后推手的资产阶级是否真的存在。一方面,罗斯福新政未能带来大企业家想要的经济复苏,另一方面,《国家劳工关系法》是在商界的反对声音中通过的,资产阶级不仅没能控制政治进程,甚至失去了否决直接涉及自身利益的立法的权力(Skocpol,1980)。而如果从普兰查斯为代表的“结构主义”国家论出发,国家的功能是保证资本主义生产关系的再生产,国家必然起到维护资本主义社会秩序、改善资本主义经济活动的作用(Poulantzas,1975)。对此,斯考切波认为,结构主义的功能论不能解释为什么《国家劳工关系法》未能带来国家希望营造的,有利于资本主义生产和再生产的社会环境。相反,资产阶级内部、资本家与国家之间、资本家与劳工之间的冲突,在《国家劳工关系法》出台过程中实际加深了。究其原因,斯考切波认为,这是因为普兰查斯的国家功能理论高估了资本主义国家的行政能力(Skocpol,1980)。普兰查斯虽然否认个别资本家会对政策出台的决策产生重要影响,但其理论隐含地假设了总会有一个代表整个资产阶级长期利益的国家来管理和进行经济干预,从而保证国家的最终目标达成,这种观点忽略了国家机构内部更为复杂的博弈和运行逻辑。

相比之下,以布洛克(Fred Block)为代表的阶级斗争理论在国家相对自主性基础上,融入了对经济基础和阶级政治的关注。[⑦]布洛克承认资产阶级在政治过程中发挥着影响,但这种影响并不是作为支配阶级的意图施加给国家的。他对资本家和国家管理者两个角色进行了区分:资本家更关注自己公司或部门的特定的、短期的经济利益,一般来说,他们不会意识到维持社会秩序所须之物;国家管理者则是立法和执行部门的领导者,包括高等级的公务员以及被指定和选举出来的政治家(Block & Larry,1979)。在这种情境下,资本主义社会中的国家虽然并不直接控制经济中的生产活动,但国家管理者的权力又非常依赖于经济发展,因此,国家管理者对于能影响资本家投资的“商业信心”状态非常敏感,因而试图避免一切可能有损商业信心的行为(社会改革和扩大国家干预)。只有当来自下层的工人阶级的压力不断增加时,国家才会进行一些扩大自身权力的改革行为。在资产阶级的否决权异常薄弱的时候,来自工人阶级的压力与国家管理者强化权力的意愿相结合,促成了国家权力的扩大和国家对工人阶级利益的让步。但是,长期来看,一旦经济状况恢复或者战时紧急状况结束,国家管理者就会尽可能地收回当初对工人阶级做出的承诺和让步,重塑整个社会环境以支持资本积累和现有的阶级关系。

斯考切波承认布洛克的国家理论能够在一定程度上解释《国家劳工关系法》的出台,但她认为布洛克的分析仍然存在一些缺陷。第一,与普兰查斯一样,布洛克的理论很难解释为什么《国家劳工关系法》没能达到预期的目标——平息阶级矛盾和恢复经济发展。第二,布洛克的理论缺少对党派特点的考虑,没有回答为什么是罗斯福和民主党这样的国家管理者试图通过增加国家干预经济来促进复苏,而非胡佛和共和党。第三,针对布洛克认为国家会响应工人运动的诉求观点,斯考切波认为,这在逻辑上是自相矛盾的。一方面,布洛克强调国家管理者比个体资本家更有能力为资产阶级整体和经济发展谋求利益,另一方面,他又承认国家管理者的干预能力已经被既有的政治结构所决定。这样,国家管理者就很难通过一系列措施推动经济复苏。事实上,这正是在罗斯福新政期间,美国的国家管理者们亲历的写照(Skocpol,1980)。斯考切波的分析框架侧重于探讨国家自主性因素——国家、政党、国际经济和政治军事关系对于新政的影响。她指出,在大萧条初期,国际货币体系的实际崩溃和国家贸易的急剧收缩才使得美国国家的“政治空间”得以开放,国家才可以扩展自己的权力进行干预以追求经济复苏和改革。此外,在1930年代末,国家向军事、外交到最后的战争的转向,帮助克服了许多新政导致的社会问题和政治僵局。当改革者们无法再用经济危机来合理化增加社会福利的行为时,战时的民族团结象征起到了相同的作用。总的来说,斯考切波认为,尽管新马克思主义分析的方法比其他方法更有可能解释发达资本主义内部的政治冲突与转型,但由于过于抽象地集中于对资本主义经济基础和阶级力量的描述,马克思主义国家理论忽视了国家和政党组织对于制度变迁的影响。

针对斯考切波对马克思主义国家理论的责难,马克思主义学者戈德菲尔德在回应的文章中指出了阶级互动在政策形成中的重要性。在1989年发表于《美国政治学评论》的文章《工人起义、激进组织与新政中的劳动立法》(Worker Insurgency, Radical Organization, and New Deal Labor Legislation)中,他对斯考切波的理论进行了系统性的驳斥。通过对资产阶级的影响、劳工与激进组织的影响以及劳工数据进行分析,戈德菲尔德反驳了斯考切波对新马克思主义国家理论的攻击。第一,戈德菲尔德强调政策没有引致资产阶级想要的结果,并不等于说真的没有受到资产阶级的影响。在斯考切波看来,《国家劳工关系法》的出台是一个完全自主的国家行为,因为《国家劳工关系法》的实施对于资产阶级来说意味着一定程度的利益损失。该法的施行不仅没能带来经济的复苏,还进一步激化了阶级间的矛盾。对此,戈德菲尔德认为,斯考切波的结论是基于其对“资产阶级的影响”这一概念的错误理解。同样的问题也存在于其他“国家中心论”者将马克思主义国家理论解读为必须始终让资本家受益,否认历史上企业家对改革者的影响上(Goldfield,1989)。斯考切波把资产阶级对政治变化具有主导权理解为资产阶级不仅可以控制公共政策的实施,还可以保证实施的结果符合自己的利益(Skocpol,1980)。而在现实情形中,经济阶级的影响不是由最后内容的实现与否决定的,而是由他们是否为法案的通过提供了动力这一客观事实决定的。第二,劳工推动了相对自主的国家在资产阶级的利益层面的让步。戈德菲尔德指出,在理论上,劳工的影响力可以按照程度的不同分为三类:(1)“强大的有组织的工人群体”崛起并压倒统一的权力精英;(2)政党(社会民主党及其盟友)和工会联合整个工人阶级进行施压;(3)资本家对穷人和代表不足者自发、无组织、破坏性的威胁做出反应(Goldfield,1989)。而在现实中,第一种影响几乎从未发生,第二种很少适用于大规模的、新组织的工人叛乱的情形。斯考切波明显是用这两种较强的影响方式来衡量劳工对于资产阶级影响,而对第三类影响视而不见。在对斯考切波的逻辑与论据进行批判分析后,戈德菲尔德从工人阶级影响力的角度提出了自己的解释模型。在戈德菲尔德的解释中,新政中的劳工立法是由劳工运动发展和活动之间的相互作用,激进组织的力量和影响力的不断增强,自由改革者与企业之间的联系,以及关心维护社会稳定的政府官员和罗斯福领导的民主党在选举中继续取得成功等多重因素共同决定的。因此,与其他理论相比,戈德菲尔德的理论强调了不同阶级之间、阶级与社会行动者之间的互动,以及劳工组织和激进组织的促进作用。

(二)社会环境与工人阶级的自为性

在第一轮辩论中,戈德菲尔德从论证数据和逻辑上对斯考切波进行了有力的反击。在1990年发表于《美国政治学评论》上的第二轮对战中,斯考切波对戈德菲尔德的批评予以回应,而后者运用更为充足的数据对斯考切波的国家自主性概念发起诘难,这一次的辩论聚焦于1933年劳工保护“名实分离”的《全国工业复兴法》(National Industrial Recovery Act)向“名实相符”的《国家劳工关系法》转变过程,探讨法案施行过程中工人阶级的自为性和能动作用。

斯考切波提出的问题是在1934年至1935年间劳工运动的规模维持了同一水平的情况下,为什么国会对劳工权力立法保护从“名实分离”向“名实相符”激烈转变?斯考切波批评了戈德菲尔德对《国家劳工关系法》分析的不足。斯考切波指出在戈德菲尔德的分析中,劳工运动的目的是为了创造一个整体的背景,在这种背景下,政治领导人觉得必须通过“做点什么”来应对混乱。而《国家劳工关系法》的发起人则认为,只有在独立工会的权力得到加强后,产业内部的和解才能实现,但他们也清楚的知道在这一过程中,可能会出现与企业的激烈冲突。其次,斯考切波再次论证,《国家劳工关系法》的通过与1934年的国会选举关系密切,同时《国家工业振兴法》的失败也刺激了那些试图推动法案的社会政治力量。因此,斯考切波仍然坚持其“国家中心主义”观点,认为导致《国家劳工关系法》出台的最重要因素是在国家机构之内,而非国家机构之外——国会议员结构的调整和早期政策失败的教训改变了政治精英之间的权力平衡,是的一个具有高度自为性和能动性的政治精英有能力推进劳工保护的政策议程(Skocpol et al.,1990)。戈德菲尔德反驳了斯考切波的这一观点(Skocpol et al.,1990)。戈德菲尔德指出,决定国会立法议程的最关键因素并非是议员的政党结构,而是社会环境。首先,民主党和激进党派在1934年的中期选举中成功恰恰是劳工运动长期培养的社会氛围影响下的结果。其次,并非是持有激进政见的议员越多,越有可能通过劳工保护类法案。1936年的选举后民主党已经完全控制了参众二院,但那一届国会并未回应进步主义诉求的法案。此外,戈德菲尔德还在回应中对罢工风潮的统计数据进行了检证。通过指出具体数据的错误、数据来源的偏差,反驳了斯考切波对于法案通过与罢工热潮的因果关系的颠倒,再次辩护了工人阶级对法案的影响。

四、国家理论的第三次争论:国家革命的发生机制

在1989年发表于《理论与社会》(Theory and Society)的文章《科学研究的两种方法》(Two Methods in Search of Science)中,另外一位著名马克思主义政治经济学者布洛维对斯考切波和托洛茨基的国家革命研究进行了比较分析。尽管布洛维的比较主线是两者的方法论,及其在研究过程和结果中展现出的科学性,但“社会革命”这一主题使这篇文章在一定程度上延续了斯考切波与戈德菲尔德对国家自主性的探讨:针对国家机器及支配阶级的革命究竟是基于国家自主性——社会与政治结构中自然的“巧合发生”,还是国家自主性、生产关系和社会阶级的“机制集合”(mechanism cluster)?

以归纳法为基础,斯考切波通过总结成功革命中的共同因素并排除失败社会革命中的共同因素,将革命简化为政治危机与农民反抗两个类型。进而将革命定义为“社会结构变化与阶级动荡的巧合,以及政治和社会转型的巧合”(Skocpol,1979)。在对法国、中国与俄国的社会革命研究中,她将政治危机发生原因概括为国家自主性和社会改革遇到的阻碍之间的矛盾。国际层面,资本主义引导的不平衡的发展使法国、中国、俄国这样的古老政体受到了强烈的国际压力,国家机器在这一情形下往往自主地试图进行现代化改革以改善自己在国际中的劣势地位,然而这些改革受到了国内农业生产结构即阶级结构的阻碍和影响。改革与农业经济结构的对峙最终导向政治危机,与此同时,拥有相对自主性与组织的农民起义参与其中,与国家自主性因素共同构成了革命发生的机制集。布洛维指出,斯考切波使用的归纳法旨在寻找同类事件中的相同因素,这使得斯考切波在对革命的分析时对于历史事实进行了过分的筛选,忽视了历史变化中新的社会力量的产生(Burawoy,1989)。对于斯考切波来说,从1640年到1947年三个多世纪的历史中,社会革命的发生原因都是一模一样的,这就排除了一场革命为随后的革命创造新条件的可能性。此外,这一研究方法也使斯考切波的结论局限于革命影响因素的罗列,未能触及因果推论的论证过程。因此对于斯考切波而言,革命的结果就内含与革命危机之中,革命不过是一系列结构化因素的综合结果,人的能动性在这个过程中没有任何意义。

沿着拉卡托斯(Lakatos,1978)提出的“研究纲领”的方法论,布洛维引出传统马克思主义者——托洛斯基的研究,以马克思对于社会生产模式变化的历史进程为理论核心而展开的演绎讨论。在《政治经济学批判》的序言中,马克思将社会生产的模式变化概括为三个阶段:(1)在其发展的某一阶段,社会的物质生产力与现有的生产关系发生冲突,这些关系从生产力的发展形式变成了它们的桎梏;(2)然后开始了一个社会革命的时代…在考虑这种转变时,应始终区分生产经济条件的物质转变以及人们意识到这一冲突并与之斗争的意识形态形式;(3)任何社会秩序在其所能容纳的一切生产力发展之前都不会消亡;新的、更高层次的生产关系在旧社会自身的物质条件成熟之前也不会出现(Burawoy,1989)。以此为基础,布洛维借用托洛斯基的“永久革命论”和“不平衡与综合发展理论”,将革命发生的条件分为客观层面的国际压力(国家外部自主性)、国内生产力决定的生产关系和主观层面工人阶级的推动(阶级政治)(Burawoy,1989)。在生产力与生产关系矛盾的推动下,专制国家的国家行政、军事以及经济力量对现有政体的反抗,为国家革命的发生制造了客观条件。但更进一步地,在这些国家结构层面的因素外,托洛茨基还关注到了工人阶级在国家革命中的重要作用。围绕马克思主义“一切历史都是阶级斗争的历史”的观点,托洛斯基从马克思对于法国失败的国家革命的分析出发,发现世界范围内资本主义的发展在不同国家内导致了不同的阶级力量分布,从而导向了不同的国家革命结果。法国与俄国革命的不同正是由两国国家内部的阶级力量搭配的不同决定的:法国的资产阶级处于萌芽状态,但无产阶级无足轻重;在外国资本主义的影响下,俄国资产阶级软弱无力,但工人阶级已初具组织力量。对于布洛维而言,正是在客观的社会经济因素、国内生产力决定的生产关系与工人阶级的能动性的机制组合之中,国家革命才能被“制造”出来。

从研究本身的科学性出发,布洛维展示了斯考切波的“国家中心主义”分析范式在社会革命成因研究中解释力的缺陷,与戈德菲尔德在实证角度对斯考切波形成的批判合力,揭示了国家“绝对自主性”主张的局限。事实上,塑造国家行为、国家建设和国家发展的力量,归根结底是国家自主性和经济基础形成的集合。而经济基础在其中扮演了不可忽视的重要角色——后续当代政治经济学者即通过这一“把传统马克思主义带回来”的路径,反思和推进当代国家理论。

五、当代国家理论的反思:回归“国家-社会关系”的平衡范式

从20世纪60年代至今,新马克思主义国家理论和“找回国家学派”的争论尚未停止,当代政治经济学者一直试图从马克思主义中的“阶级” “生产关系”“经济基础”等分析概念中发现灵感,进一步完善“国家-社会关系”范式并反思和发展当代国家理论。新近的讨论强调阶级关系、生产方式与国家结构之间不可割裂的因果关系,以及阶级政治和国家自主性在塑造国家行为中的交互作用,以期找到国家与社会之间的平衡点。这一部分将着重讨论当代政治经济学视野下国家理论的三个代表性研究脉络:以埃文斯为代表的学者对发展型国家的讨论、以赫希(Joachim Hirsch)为代表的国家溯源学派和以杰索普及霍尔(John A Hall)为代表的有限自主性理论。

(一)发展型国家:阶级关系与国家自主性的交互作用

关于发展型国家的讨论,是从对日本、韩国为代表的新兴国家经济增长和产业转型等议题基础上逐步理论化、系统化的。[⑧]作为“找回国家”学派的另一位重要旗手,上世纪90年代开始埃文斯从约翰逊(Noel D. Johnson)、阿姆斯登(Alice H. Amsden)和韦德(Robert Wade)等政治经济学者对新兴国家的经济干预模式研究中找到线索(Amsden,1989;Wade,1990;Johnson & Koyama,2017),基于“嵌入自主性”的概念提出了系统性的发展型国家理论(Evans,2012)。在专著《嵌入自主性》(Embedded Autonomy)中,埃文斯主张国家具有塑造结构性变迁和促进工业增长的能力。国家内部官僚系统的一致性和与重要产业部门的联系构成了国家的“嵌入自主性”,作为“协调器”的国家负责提供公共产品,吸引资本并培育新兴产业。由此,国家在满足特定官僚组织方式(组织自主性)的同时稳定国家与社会关系(权力嵌入性),实现有效的干预,就形成了“嵌入自主性”的概念(Evans & Rauch,1999)。事实上,“嵌入自主性”的提出暗含了从“社会中心主义”范式到“国家中心主义”范式再到“国家-社会关系”范式的线索。这一概念中的“自主性”定义来源于“国家中心主义”的讨论,而“嵌入性”则是对国家与社会关系的强调。在实证分析中,埃文斯提及的社会即为阶级关系,展示了国家嵌入在企业和资产阶级中的状态(张跃然,2021)。由此,埃文斯开启了对国家发展过程中国家的组织自主性和阶级互动的综合探讨,为后续发展型国家的经济学研究提供了研究思路。

一系列研究强调了阶级关系与国家自主性在发展型国家中的交互作用。魏丝(Weiss,1998)拓展了发展型国家之中调试阶级关系的重要命题,认为阶级关系的调试有利于社会协商渠道的参与、知识劳工人才的吸纳、与企业集团等群体的制度化合作,从而回应发展型国家的发展需求。在全球化背景下,国家和社会之间的关系是治理性的相互依赖,而非完全的管制关系。在考虑国家自主性的基础上,更需要全面考虑全球化被背景之中国家的阶级关系和社会环境。著名政治经济学学者贝斯利发现,与阶级政治有关的一系列因素不仅是经济发展的直接解释变量,也是其他国家行为背后的中间环节(Besley & Persson,2009),例如制度的凝聚程度、政治稳定程度和经济生产方式等促成国家经济增长的机制(Dincecco & Prado,2012;Dincecco & Katz,2012)。海勒(Heller,1999)发现资本主义国家的民主政治体制,同样可以表现出强烈的发展型国家的特征。但达成这一现象需要较为特殊的条件——国家建设过程中政党领导的大规模底层工农阶级动员。政府在凭借国家的组织自主性实施产业政策的同时,还需要调和由阶级政治引发的资本家与工人之间(劳资关系)的利益冲突,实现前者向后者让利,形成一种国家主导下的资产阶级与底层工农阶级的调试关系。齐博尔(Chibber,2003)则更进一步,认为推动发展型国家形成的主要因素是阶级斗争,而非国家自主性。在对印度的案例研究中,他发现促成发展型国家成功的因素要么依赖国家外部力量的压力,要么依赖工人阶级的社会动员。而资产阶级对于国家行政体制改革施加的阻力,使得发展型国家所需的官僚组织自主性难以实现。因此,在发展型国家中“国家机器的自主性并不重要,重要的是国家机器处于什么样的阶级关系之中”(张跃然,2021)。

可以看到,以埃文斯为代表的发展型国家理论相关研究,实际上体现了当代欧美政治经济学,特别是“找回国家”学派对自身的批评,以及对国家自主性和阶级关系“双重维度”的关怀。一方面,他们对“国家中心主义”进行了积极继承,在他们的解释变量中均能找到国家自主性的身影,这一概念还被化为更具体的“官僚组织自主性”,成为他们有关经济增长的计量论证中的重要自变量或中介变量。另一方面,这些研究也对阶级关系进行了充分的考量,大部分研究探讨了发展型国家形成过程中阶级关系与国家自主性的交互作用,另一部分研究则直接将阶级关系单独抛出,认为阶级关系是主导发展型国家形成的最重要因素。

(二)国家溯源学派:对资本主义生产方式的解构

国家溯源学派是20世纪60至80年代马克思主义政治经济学在德国发展活跃的一条独立分支。如果说斯考切波、戈德菲尔德和布洛维的讨论是对密里本德和普兰查斯之辩的理论发展,那么德国溯源学派则试图超越工具主义和结构主义关于国家自主性的争论,认为建构和发展国家理论需要从资本主义生产方式的经济分析中研究国家和政治形式(王校楠,2019)。因此,与当代西方政治经济学流行的国家理论讨论思路不同,德国溯源学派通过直接回归马克思经典著作,从抽象的阶级关系和生产关系出发,讨论国家的产生及其政治影响。

德国国家溯源学派诞生于“国家衍生”辩论,从对法兰克福学派——特别是哈贝马斯的国家理论的批评开始,其研究围绕“统治阶级的占有形式会对国家机构带来怎样的影响?”这一命题展开讨论。法兰克福学派的国家理论具有强烈的“结构-功能主义”立场,假定存在一个能够履行支配阶级赋予其职能的国家,而忽略了这个国家是如何产生的。这一缺陷成为试图在马克思基础上建立更为充分的国家理论的国家溯源学派对之批评的落脚点(Holloway & Picciotto,1979)。一方面,国家溯源学派认为国家制度及其进程反映的是阶级之间的支配与剥削关系,以及由此产生的冲突与斗争。解释国家如何运作的基础在于理解它所代表的社会关系和阶级关系,将国家作为一种政治形式从生产关系的本质中推导出来(Hirsch,2005)。另一方面,该学派批评了密里本德和普兰查斯之辩中“经济与政治分离是由于社会关系固有的取向”的表述,认为经济与政治的分离是各个阶级在国家场域进行再生产的斗争时出现的。在这一逻辑下,国家不应再被视为政治上层建筑的代表,相反,考虑到社会民主和福利国家的经验,“阶级进入国家

被认为是必要的。因此,拥有多重制度的国家被理解为“阶级冲突的场域”(Wright,1985)。甚至在

“社会国家化”和“福特主义安全国家”的现实情境下,国家逐渐成为经济基础的一部分(Clarke,1991)。

以赫希为代表的学派不仅批评了20世纪70年代以来英美新马克思主义国家理论中工具主义和结构主义的论争,并且对找回国家学派主张的国家自主性概念也抱有怀疑。他们认为,既然国家并不是政治意义上的上层建筑,那么斯考切波等人所主张的官僚组织或统治者层面的自主性在国家运作中实际起到的作用是微不足道的,国家自主性应该是一种特定的统治形式,这种自主性是国家为确保扩大资本再生产作为自身再生产基础的需要而固有的。自主性的限制或扩张由资本主义生产方式的动态决定,“利润率下降的趋势”在其中扮演重要角色。而利润率下降既是阶级斗争的结果,也是资本主义国家的历史规律(Holloway & Picciotto,1979)。赫希根据垄断暴力的使用和资本主义剥削的分歧解释国家自主性:一旦国家可以合法垄断暴力的使用权,即可被视为有自主性;资本主义剥削则立足于劳动力作为商品能够自由购买和出售的预设。因此,国家与资本的普遍利益并不等同,由国家自身的形式决定自身的运作逻辑。例如,在当代西方资本主义国家中,福特式积累制度在阶级斗争的过程中取得的成功,就从根本上重新变革了国家监管模式(Hirsch,2005)——工会、雇主协会和集体谈判制度在不同程度上成为管理经济的重要基础。另一位代表学者阿尔特瓦特(Altvater,1973)探讨了国家变革的主导因素是资本再生产结构的缺陷而非国家自主性,如利润率下降的趋势所预示,国家必须接管或组织由于再生产的物质环境而必不可少的所有生产过程。最终,经济系统的矛盾和危机会被转移到政治领域,引发国家的政治变革。

国家溯源学派从经济分析的视角探讨资本主义生产方式和阶级关系对国家的影响,并以此对“社会中心主义”范式和“国家中心主义”的国家理论两种范式提出批评。他们沿着葛兰西、阿尔都塞、普兰查斯的道路,丰富和发展了马克思主义国家理论图景。

(三)有限的国家自主性

从普兰查斯和米里本德的第一场国家自主性辩论至今,马克思主义者与“找回国家”学派的拥护者,都逐渐意识到国家自主性并不是“完全没有”,但也不能“解释一切”。基于“社会中心主义”范式的相对自主性和“国家中心主义”的绝对自主性,新马克思主义学者和韦伯主义学者们分别提出了一系列具有有限自主性特征的概念,例如从相对自主性衍生出的基于资本积累的自主性、基于场域特征的自主性,以及从国家自主性衍生出的潜在自主性、约束自主性等。

20世纪70至80年代,为弥补马克思国家理论中国家的“自主性不足”的问题,部分倾向结构主义的马克思主义学者提出了相对自主性概念。相对自主性是从马克思主义出发,对资本主义国家和社会关系的一种特殊情况的描述:资本主义国家对社会具有一定的自主性,这种自主性在一定程度上可以超越阶级关系,从而对资本主义社会进行灵活的调试与维护。然而,相对自主性往往只在资本主义国家经济危机或紧急情况下出现,并且服从于社会自身的发展规律。沿着马克思-阿尔都塞-普兰查斯的路径,新马克思主义学者们认为相对自主性是资本积累和阶级斗争的形塑。与赫希同属一个学派但执不同观点的奥菲(Offe,1985)认为,国家相对自主性是政治精英自身利益和国家资本积累之间的缝隙(niche)。由于国家从资本主义生产中分离,其生存和表现有赖于统治阶级直接控制以外的收入,因此国家有创造和维持必要的资本积累条件的需求。而对于国家之中的官僚组织和官僚群体,其自由行使权力以自肥的行动即是国家相对自主性的体现。一向积极批评“国家中心主义”范式的杰索普认为国家相对自主性是国家场域特征的表现。在其国家理论“策略关系”学说中,国家是一个策略选择的系统,国家系统的结构对不同阶级力量的政治策略具有不同程度的开放性,国家为维持政治统治而维护其社会秩序,而在不同阶级或利益冲突的空间内保持张力,让所有阶级在国家这一政治场域内展开策略竞争(Jessop,2001)。因此,政治结果并不会必然服从于支配阶级的需求。然而,强调“相对性”的自主性使得这一理论无法在经验层面得到深入且有效的分析。斯考切波(2013)指出相对自主性没有突破经济基础和上层建筑之间因果关系的简单化分析,只是使用了一种“阶级斗争还原论”代替了“支配阶级还原论”。

作为韦伯主义经济学的旗手,斯考切波还观察到“只要这些基本的国家组织存在,它们在任何地方都具有摆脱支配阶级直接控制的潜在自主性。它们在实际上所具有的自主性的程度,以及所产生的实际影响,都因具体的场景而异”(斯考克波,2013)。后续学者对此进一步完善,将潜在自主性归纳为在特定条件下,存在不易被察觉到国家自主性,并提出潜在自主性在两个方面的体现,一是在多元化社会力量为国家代理人提供广阔行动空间的情况下,其独立于社会力量行使权力的能力;二是国家通过其自身的专业能力来渗透、控制、监督和规范现代社会的能力(Mann,1984)。在结构二重性的分析视野下,吉登斯(Giddens,1984)指出,在引发社会变迁的关键事件中,社会结构发生根本性断裂,支配阶级对国家的影响力降低,国家自主性因国内社会和国际局势的双向张力而展现出来——而在社会再生产的日常活动中,稳定的社会结构使得支配阶级牢牢地对国家进行有效控制,国家自主性也因此显得更不可见。马奥尼(James Mahoney,1999)则以法国大革命为例探讨了几种形式的国家潜在自主性作为机制与社会革命之间的因果关系。近年来,在“文化转向”(cultural turn)的影响下,北美政经学界愈发从事件性的时间性与行动者能动性的研究维度,使用档案、口述史等历史记忆的研究方法观察国家的潜在自主性。休厄尔(Sewell,2005)和埃马科夫(Ermakoff,2015)从更微观个体行为、意识形态和社会心理角度对法国大革命中的攻占巴士底狱和召开国民会议等事件进行观察,并探讨潜在自主性对国家结构转型的影响。格里(Gary,2017)和巴基(Barkey,2008)则强调了政治结构之中的社会网络,以及国家与社会行动者之间的博弈关系,认为中央与地方之间的冲突塑造了国家自主性,并最终塑造了国家。海芙曼(Havemane,2015)和里德(Reed,2019)从出版社话语建构和行动者展演政治的角度发现国家作为独立机构时的潜在能动性,并探讨这些文化要素如何对美国国家形成产生影响。

另一部分从韦伯主义出发的学者聚焦于国家自主性在程度意义上的强弱,及其对国家发展的影响。赵鼎新和霍尔(Zhao & Hall,1994)转向对第三世界国家正面案例的比较研究,发现国家经济参谋的成功取决于一个国家领导其国家社会控制和参与世界市场的能力。他们划定了国家内部组织自主性和国家外部国际自主性的边界,将影响国家自主性的因素,包括地缘政治、旧有政体结构、民族主义和意识形态、现有的政治制度以及文化传统等因素作为条件,对自主性的规模、范围和程度进行了约束,对“约束自主性”(bounded autonomy)进行了研究。而在另一项加纳官僚制的研究之中,麦克唐纳(McDonnell,2017)发现了官僚制度理性程度不高导致的自主性缺乏问题。当地环境中组织能力的差异性机制(个人自主性、非经济利益的入职动机、培育认同、交叉任职和外部因素)深刻影响了当地有效的组织实践类型。鉴于此,她建议从以上五个机制弥补国家制度中的自主性缺乏问题。综上,国家理论中的有限自主性讨论分别从“相对自主性”和“国家中心主义”范式出发,基于实证案例对绝对自主性和“国家工具论”学说进行了修正。这些研究充分体现了其理论源头——马克思主义和“找回国家”学派中国家与社会关系的问题意识。

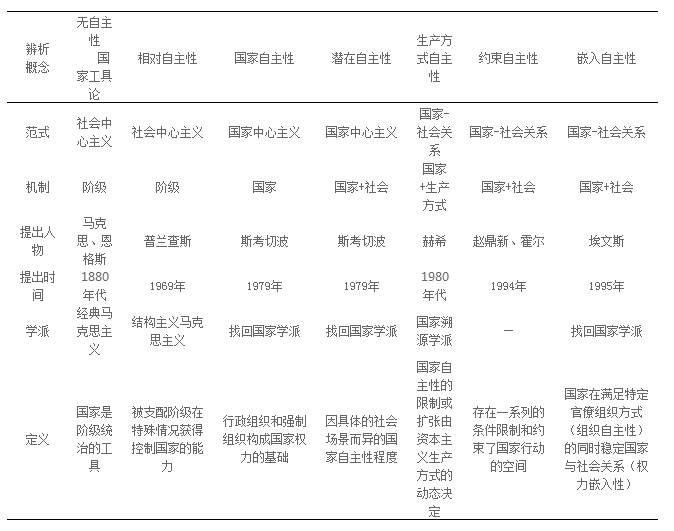

表1 国家自主性概念的内涵辨析

综上讨论,当代政治经济学者在进一步完善“国家-社会关系”范式中呈现出了一个分析线索,即围绕国家自主性在解释中的程度和效度,适当地将马克思主义国家理论中社会维度的“阶级”“生产方式”“经济基础”等理论意识带回到国家理论之中,以期形成“国家”与“社会”因素相对平衡的“国家-社会关系”范式。为对这些国家自主性概念的内涵和外延应予以更加清晰地区分,表1对本文中论及各种国家自主性概念遵循历史逻辑先后出场顺序加以辨析。

六、结论与讨论

相对于米格代尔(Joel Migdal)等人通过政治学视野对国家理论的讨论,经济学角度的国家理论更重视经济基础和上层建筑关系的研讨(张长东,2018;高岭、卢荻,2019;郭忠华,2019)。从政治经济学视野国家理论中最广为人知的“工具论”出发,20世纪70年代普兰查斯-密里本德的“世纪之争”拉开了国家理论辩论的序幕。关于国家理论的辩论逐渐跨越国界,成为当代国内外政治经济学界的“显学”。在普兰查斯与密里本德的辩论中,前者通过回归国家作为阶级矛盾关系集合的表述,解释了为资产阶级服务的国家的相对自主性,并通过将国家的“工具性”表述为一种长期来看的消极限制,调和了国家自主性和经济还原论(economic reductionism)的矛盾。在新马克思主义学者戈德菲尔德和布洛维与“国家中心论”代表人物斯考切波的辩论中,他们分别从实证与方法的角度指出了“国家中心主义”强调的绝对自主性与现实政治情境的脱节。通过展现底层工农阶级、激进政党和工会组织在国家政治转型中的重要影响,在世界政治经济学领域国家理论的碰撞中,揭示了国家理论背后阶级关系和国家自主性的“双重维度”。

虽然国家理论的源头是马克思主义政治经济学,但是马克思坚持政治、经济、社会和文化作为一个总体的不可分割性,并不适合对国家等政治事物进行独特的阐释,他对经济基础和上层建筑的区分,对政治解放和人类解放的区分,不可避免地导致了忽视政治形式、政治制度和相关问题的倾向,继而使得其关于国家的论述不足以构成一个系统性理论。这也是后进马克思主义学者进行工具主义和结构主义第一轮辩论的理论背景。在第一轮辩论中,密里本德和普兰查斯讨论的现代资本主义国家情境与马克思所处的情境不同,现代企业和管理主义的出现对经济决定论产生了巨大的挑战。毋庸置疑,这种超越经济还原论、阶级还原论等“经济基础决定上层建筑”的工作,首先必须表现为一种一般理论(general theory)研究。通过这种一般理论研究,揭示出经济与政治之间关系的复杂和多元的含义同时,也将国家之中支配阶级、国家机器和管理者之间的关系清晰刻画。密里本德和普兰查斯,以及他们与同时代学者如拉克劳、墨菲等人的政治经济学讨论,都是把马克思主义从阶级还原论中拯救出来的重要工作。

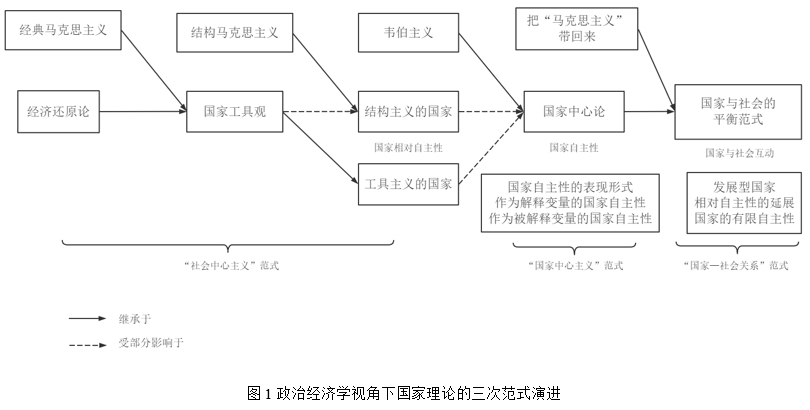

二战之后福利国家在欧美的广泛出现,“巨无霸”的行政国家看似反过来成为了资本家、政客以及公民的主宰,使得简单以阶级统治工具对国家加以定义的方式不再具有解释力。正如斯考切波坦言,这就是“找回国家”学派思考“国家中心主义”的起源(Skocpol,1995)。本文揭示了“国家中心主义”并非“一蹴而就”地在当代国家理论之中掌握主导话语权,而在该理论发展期间亦经历了二次与“社会中心主义”的大型辩论。两场辩论事实上都与国家自主性的解释能力有关。特别是全球化时代国家和社会行动者的身份多重性和社会斗争复杂性,已经远远超出与国家相关的自主性机制或经济定义的阶级属性所能理解的范式。因此,“国家中心主义”或“社会中心主义”的辩论双方事实上分别握着“国家绝对自主性”和“社会斗争”两套机制相互驳论,忽视了将两者调和,乃至平衡的可能性。而在当下,全球治理等热门议题包含的人类安全、和平发展、福利环境等一些讨论范畴,事实上已经不是单纯的国家性、阶级斗争问题,而是“非阶级力量”和“非国家力量”主导的一种新兴尝试。因此呼吁既要坚持“阶级”“经济基础”“生产关系”的这些政治经济学批判的基本概念,又要重视引入国家能力和国家偏好,将国家自主性也作为重要分析概念的“国家-社会关系”范式国家理论才会脱颖而出,成为当代政治经济学国家理论的一个重要发展方向。讨论之余,作者归纳整理了图1,展示了自上世纪70年代至今政治经济学国家理论范式流变。

无论是中国还是世界,马克思主义国家理论都是当代政治经济学理论的重要组成部分。如麦克弗森所指出,我们仍需要从马克思主义国家理论中学到更多东西,相较于其他理论而言,马克思主义国家理论观察到了国家和阶级之间的关系,并修补新自由主义理论中重视“社会”而不重视“国家”的窠臼,也弥补了找回国家学派重视“国家”而轻视“社会”的盲点(Macpherson,1989),这一观点与许多中国学者暗合,马克思主义政治经济学及其国家理论在全球化时代仍然具有强大的解释力,而且是坚持和发展马克思主义的必修课(郁建兴,2007;王伟光,2016)。自马克思之后,国家理论的研究范式经历了马克思主义化、去马克思主义化和韦伯主义化的三个阶段,以至今天强调韦伯主义“国家中心论”盛行。而将马克思主义国家理论“带回来”,正是其当代可能性的彰显。我们看到,一方面在全球化过程中的中国与世界的互动之中,基于政治、经济、军事议题的各种治理机构、国家之间的国际协作关系已经成为人们普遍关注的重要议题(Tang,2011)。全球化时代的劳动者身份的多重性、多边主义的互动性以及社会斗争的复杂性,已经远远超出简单经济定义的阶级属性或政治取向的“国家中心”,新兴关键议题诸如“全球治理”“全球卫生管理”“全球市场控制”以自由、发展、安全、和平等价值认同和治理目标为基础的行动者参与的治理行动,可以说是“超阶级的力量”和“超国家力量” 在资本、劳动与国家的夹缝中寻求人类未来出路的一项伟大尝试。另一方面,在应对经济变革和现代化挑战的过程中,国内政府、市场和社会之间关系正在积极动态调试,以形成高效、公平的治理体系,以实现国内的共同利益价值和公平的再分配。共同利益对政府提供很强的制度约束,而再分配实现了凝聚至国家的共同利益自上而下的传输至社会,即“有效国家”(Effective state)。一旦这一闭环难以形成,国家将跌入“弱国家”或冲突与内战之中(Besley and Persson,2009)。在求解这些问题时,我们并不能单纯地以“国家中心主义”解释,而是既要沿着“找回马克思主义国家理论”的路径,反思其坚持的诸如“阶级”“帝国主义”“斗争”等历史唯物主义和政治经济学批判的基本概念和范畴,又要关注当代全球化和现代化现实所带来的分析概念和范畴,从而构建“国家-社会关系”的平衡范式,进一步展开政治经济学的国家理论研究,或许有重要的导向性意义。

在当代中国,马克思主义是中国共产党百年来经济思想的理论源泉,中国共产党独立自主地运用马克思主义立场、观点与方法并结合中国具体实际,准确把握社会基本矛盾和主要矛盾,明确中国社会发展的历史方位,形成了中国特色的历史方位论(谢富胜、匡晓璐、赵敏,2021)。我们认为,马克思主义国家理论研究对于当前国内重视“国家中心主义”的国家理论研究具有极大的补充价值。就这个意义而言,上个世纪末和本世纪初学界“不约而同抛弃马克思主义的分析方法是片面的”(冯仕政,2008),将“社会”“阶级”“生产方式”“经济基础”等理论意识带回到国家理论之中,强调了社会、阶级、生产方式与国家之间不可割裂的因果关系,是当前学界在研究“国家-社会关系”议题中强调国家自主性现状的必要补充,也是研究中国特色社会主义政治经济学中国家外生性与内生性经济作用的必经路径(孟捷,2020)。国家理论的“国家-社会关系”范式不是折衷主义或机会主义的调和,而是基于当代中国发展实践的复杂要求,将社会维度和国家维度的机制在社会科学解释之中加以“平衡”。鉴于此,如何将国家建构为一个有效的国家,在确保国家不仅拥有适度的强制能力和强大的财政能力,还具备提供健康和教育等公共产品的递送服务能力,以及处理重大公共事件的信息收集和领导力(唐世平等,2022)?如何梳理区分国家与社会之间的边界,建构一个由政府和社会共同参与的多中心治理体系?如何在国家和社会的协调统一之间找到新的进路,建设和推进全过程民主和现代化?从中国情境看,如何将兴起的社会力量统合形塑入新的正式或非正式制度之中,以及如何将全球合作伙伴和竞争对手排列组合入新的政治秩序中,这些问题背后体现的即是国家与社会深入互动的多重逻辑。因此,探索这一议题对深入挖掘政治经济学视野推进国家治理体系治理能力现代化中的理论研究具有关键意义。

参考文献

[1] 陈炳辉:《马克思主义国家学说的创新》,《集美大学学报(哲学社会科学版)》2004年第1期。

[2] 陈玮、耿曙:《发展型国家的兴与衰:国家能力、产业政策与发展阶段》,《经济社会体制比较》2017年第2期;

[3] 陈湘珍、张亮:《波洛克国家资本主义批判理论的形成及其效应》,《理论探讨》2009年第3期。

[4] 冯仕政:《重返阶级分析?——论中国社会不平等研究的范式转换》,《社会学研究》2008年第5期。

[5] 高岭、卢荻:《马克思主义政治过程理论纲要——基于“经济基础-上层建筑”学说的拓展》,《政治经济学报》2019年第1期。

[6] 郭建明:《国家自主性的涵义辨析、概念界定与结构分析》,《上海行政学院学报》2013年第14期。

[7] 郭忠华:《新中国国家理论研究70年:回顾与展望》,《政治学研究》2019年第1期。

[8] 马克思:《路易·波拿巴的雾月十八日》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,北京:人民出版社,

[9] 马天航、熊觉:《理解“国家自主性”:基于概念的考察》,《学术月刊》2018年第8期。

[10]孟捷:《中国特色社会主义经济学的国家理论:源流、对象和体系》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2020年第3期。

[11]孟捷:《中国特色社会主义政治经济学学理化的若干问题——兼评张宇等著<中国特色社会主义政治经济学>》,《政治经济学报》2018年第3期。

[12]尼科斯·普兰查斯:《政治权力与社会阶级》,叶林、王宏周、马清文译,北京:中国社会科学出版社,1982年,第21页。

[13]任剑涛:《找回国家:全球治理中的国家凯旋》,《探索与争鸣》2020年第3期。

[14]唐世平 、高岭、 李立、 陆逸超:《国家能力:走出理论荒野》,《学术月刊》2022年第11期。

[15]汪仕凯:《从现代国家到社会共和国:卡尔·马克思的国家理论》,《经济社会体制比较》2018年第5期。

[16]王校楠:《德国“国家溯源争论”:<资本论>中的国家理论探索》,《马克思主义与现实》2019年第1期。

[17]王伟光:《马克思主义政治经济学是坚持和发展马克思主义的必修课》,《经济研究》2016第3期。

[18]西达·斯考克波:《国家与社会革命:对法国、俄国和中国的比较分析》,何俊志、王学东译,上海:上海世纪出版集团2013年版,第3章。

[19]谢富胜、匡晓璐、赵敏:《中国共产党百年历程中对马克思主义政治经济学的理论创造》,《经济研究》2021年第10期。

[20]肖文明:《国家自主性与文化——迈向一种文化视角的国家理论》,《社会学研究》2017年第6期。

[21]郁建兴:《论全球化时代的马克思主义国家理论》,《中国社会科学》2007年第2期。

[22]郁建兴:《治理与国家建构的张力》,《马克思主义与现实》2008年第1期。

[23]郁建兴、周澍:《密里本德对马克思主义政治理论的批评与重建》,《马克思主义研究》2002年第2期。

[24]郁建兴、肖扬东:《全球化与中国的国家建构》,《马克思主义与现实》2006年第6期。

[25]詹姆斯·布坎南,戈登·塔洛克:《同意的计算——立宪民主的逻辑基础》,陈光金译,北京:中国社会科学出版社,2000年。

[26]张跃然:《将阶级带回“发展型国家”——政治经济学、历史经济学与社会科学中的理论发展》,《社会学评论》2021年第6期。

[27]张长东:《比较政治学视角下的国家理论发展》,《北大政治学评论》2018年第1辑。

[28]张亮:《鲍勃·雅索普的资本主义国家批判理论——方法、内容及其最新形态》,《哲学动态》2017年第4期。

[29]张勇、杨光斌:《国家自主性理论的发展脉络》,《教学与研究》2010年第5期。

[30]周飞舟:《从脱贫攻坚到乡村振兴:迈向“家国一体”的国家与农民关系》,《社会学研究》2021年第6期。

[31]朱天飚:《发展型国家的衰落》,《经济社会体制比较》2005年第5期。

[32]Acemoglu, Daron, Camilo García-Jimeno, and James A. Robinson. 2015. State capacity and economic development: A network approach. American Economic Review 105(8): 2364-2409;

[33]Altvater, Elmar. 1973. Notes on Some Problems of State Interventionism (I). Kapitalistate I: pp. 97–108.

[34]Amsden, Alice H. 1989. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. London: Oxford University Press; 115;

[35]Barkey, Karen. 2008, Empire in Difference: The Ottomans in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

[36]Besley, Timothy, and Torsten Persson. 2009. The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics. American Economic Review 99(4):1218–44.

[37]Block, Fred & Larry Hirschhorn. 1979. New Productive Forces and the Contradictions of Contemporary Capitalism: A Post-Industrial Perspective. Theory and Society 7(3):363-395.

[38]Bob Jessop. 2001. Bringing the State Back in (yet again): Reviews, Revisions, Rejections, and Redirections. International Review of Sociology, 11 (2):149-173.

[39]Burawoy, Michael. 1989. Two Methods in Search of Science: Skocpol versus Trotsky. Theory and Society 18(4):759–805.

[40]Chibber, Vivek. 2003. Locked in Place: State- Building and Late Industrialization in India. Princeton NJ: Princeton University Press.

[41]Clarke, Simon. 1991. The State Debate. London: Palgrave Macmillan: 150.

[42]Clegg, Stewart. 2014. Managerialism: Born in the USA. Academy of Management Review 39(4): 566-568.

[43]Dahl, Robert A. 1961. Who Governs?: Democracy and Power in an American City. New Haven, CT: Yale University Press.

[44]Dincecco, Mark, and Gabriel Katz. 2016. State Capacity and Long‐Run Economic Performance. The Economic Journal 126(590):189–218.

[45]Dincecco, Mark, and Gabriel Katz. 2016. State Capacity and Long‐Run Economic Performance. The Economic Journal 126(590):189–218.

[46]Dincecco, Mark, and Mauricio Prado. 2012. Warfare, Fiscal Capacity, and Performance. Journal of Economic Growth 17(3):171–203;

[47]Ermakoff, Ivan. 2015. The Structure of Contingency. American Journal of Sociology 121(1): 64-125.

[48]Evans, Peter B. & James E. Rauch. 1999. Bureaucracy and Growth: A Cross-national Analysis of the Effects of “Weberian” State Structures on Economic Growth. American Sociological Review 64(5): 748-765.

[49]Evans, Peter B. 2012[1995]. Embedded Autonomy. Princeton NJ: Princeton University Press.

[50]Gerstle, Gary. 2017. Liberty and Coercion: The Paradox of American Government from the Founding to the Present. Princeton: Princeton University Press;

[51]Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.

[52]Goldfield, Michael. 1989. Worker Insurgency, Radical Organization, and New Deal Labor Legislation. American Political Science Review 83(4):1257–1282.

[53]Haveman, Heather A. 2015. Magazines and the Making of America: Modernization, Community, and Print Culture, 1741-1860. Princeton: Princeton University Press;

[54]Heller, Patrick. 1999. The Labor of Development: Workers and the Transformation of Capitalism in Kerala, India. Ithaca, NY: Cornell University Press.

[55]Hirsch, Joachim. 2005. Materialistische Staatstheorie: Transformationsprozesse des kapitalistischen Staatensystems, VSA-Verlag: 16.

[56]Holloway, John., and Sol Picciotto eds., 1979. State and Capital: A Marxist Debate. Austin: University of Texas Press: 2-3.

[57]Jessop, Bob. 1977. Recent Theories of the Capitalist State. Cambridge Journal of Economics 1(4),353-73.

[58]Johnson, Noel D., & Mark Koyama. 2017. States and Economic Growth: Capacity and Constraints. Explorations in Economic History 64:1–20; 24.

[59]Lakatos,Imre. 1978. The Methodology of Scientific Research Programmes. Cambridge: Cambridge University,

[60]Levi, Margaret. 1989. Of Rule and Revenue. Berkeley: University of California Press;

[61]Macpherson, Crawford, 1989. Do We Need a Theory of the State? In Graeme Duncan (ed.), Democracy and the Capital State. Cambridge University Press: 21.

[62]Mahoney, James. 1999. Nominal, Ordinal, and Narrative Appraisal in Macrocausal Analysis. American Journal of Sociology 104(4):1154-1196.

[63]Mann, Michael, 1993. The Sources of Social Power: Volume 2. The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914. Cambridge: Cambridge University Press.

[64]Mann, Michael. 1984. The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results. European Journal of Sociology. 25(2): 185-213

[65]McDonnell, Erin Metz. 2017. Patchwork Leviathan: How Pockets of Bureaucratic Governance Flourish within Institutionally Diverse Developing States. American Sociological Review 82(3):476–510.

[66]Mesquita, Bruce Bueno de., Morrow, James., Siverson, Randolph., & Smith, Alastair. 2004. Testing Novel Implications from the Selectorate Theory of War. World Politics. 56(3):363–388.

[67]Miliband, Ralph. 1970. The Capitalist State: Reply to Nicos Poulantzas. New Left Review 59(1): 53-60.

[68]Miliband, Ralph. 1973. Poulantzas and the Capitalist State. New Left Review 82(6): 83-92.

[69]Miliband, Ralph. 1982. Capitalist Democracy in Britain. Oxford: Oxford University Press.

[70]Miliband, Ralph. 2009[1969]. The State in Capitalist Society. London: The Merlin Press Ltd.

[71]Offe, Claus. 1985. Disorganized Capitalism: Contemporary Transformations of Work and Politics. Cambridge: MIT Press.

[72]Poulantzas, Nicos. 1969. The Problem of the Capitalist State. New Left Review 58(4):67-78.

[73]Poulantzas, Nicos. 1975. Political Power and Social Classes. London: Verso Books.

[74]Poulantzas, Nicos. 1976. The Capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau. New Left Review 595(1): 63-83.

[75]Reed, Isaac Ariail. 2019. Performative State-Formation in the Early American Republic. American Sociological Review, 126(2):334-367.

[76]Sewell, William H. Jr. 2005, Logics of History: Social Theory and Social Transformation. Chicago: University of Chicago Press;

[77]Skocpol, Theda, Kenneth Finegold, and Michael Goldfield. 1990. Explaining New Deal Labor Policy. American Political Science Review 84(4): 1297–1315.

[78]Skocpol, Theda. 1979. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge University Press

[79]Skocpol, Theda. 1980. Political Response to Capitalist Crisis: Neo-Marxist Theories of the State and the Case of the New Deal. Politics & Society 10(2).

[80]Skocpol, Theda. 1985. Introduction. In Bringing the State Back In. Evans, Peter B., Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol. Eds. eds. Cambridge University Press.

[81]Skocpol, Theda. 1990. Protecting Soldiers and Mothers:The Political Origins of Social Policy in United States. Harvard University Press.

[82]Somers, Margaret R., & Fred Block. 2005. From Poverty to Perversity: Ideas, Markets, and Institutions over 200 Years of Welfare Debate. American Sociological Review 70(2): 260–287.

[83]Tang, Shiping. 2011. Reconciliation and the Remaking of Anarchy. World Politics, 63(4), 711-749.

[84]Tang, Shiping. 2022. The Institutional Foundation of Economic Development. Princeton: Princeton University Press;

[85]Tilly, Charles, 1992. Coercion, Capital and European States, A.D.990-1992. London: Wiley-Blackwell.

[86]Wade, Robert. 1990. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton NJ: Princeton University Press.

[87]Weiss, Linda. 1998. The Myth of the Powerless State. Ithaca, NY: Cornell University Press.

[88]Wright, Erik.1985. Classes. London: Verso.

[89]Zhao, Dingxin, and Hall, John A. 1994. State Power and Patterns of Late Development: Resolving the Crisis of the Sociology of Development. Sociology, 28(1): 211-229.

【注释】

[①] 在20世纪60至70年代,以“社会中心主义”为内核的马克思主义国家理论迎来了发展的繁荣期,“工具主义”与“结构主义”之争把国家的功能和实质讨论推向了高潮,这场声势浩大的国家理论争鸣正是围绕国家相对自主性概念展开的。参见(高岭、卢荻,2019)。

[②] 马克思主义者对国家自主性的分析仍然有所保留,分析对象是资本主义社会。国家干预出现只是资产阶级巩固支配的妥协手段,当权力复归资产阶级后,国家自主性会消散并转变为工具性,参见(马天航、熊觉,2018)。

[③] 密里本德著作中的管理主义来自法约尔和泰勒对科学管理主义(管理科学)的研究,参见(Clegg,2014)。

[④] 古典多元主义认为政治和决策大多位于国家的框架内,但许多非政府组织利用其资源施加影响,因此塑造了相互竞争的群体之间不断讨价还价的权力过程。代表作为罗伯特·达尔的《谁治理?美国城市中的民主和权力》,参见(Dahl,1961)。

[⑤] 波拿巴主义源于马克思在法国雾月政变中对支配阶级和从属阶级关系的界定,本质上指的是社会各阶级平衡的产物(马克思,2001)。普兰查斯认为“有各种势力的平衡产生了国家的相对自主性,在这种国家自主性的框架内部,可以看到制度化权力的分配”(普兰查斯,1982)。

[⑥] “阶级地位”概念意在指出参与了国家机器的统治阶级成员由于国家客观作用的实现,成为了一个特定的、相对统一的社会类别——统治阶级的“仆人”。普兰查斯的具体论述参见(Poulantzas,1969:73-74)。

[⑦] 布洛克的观点参见(Somers & Block,2005)。

[⑧] 关于发展型国家的理论发展脉络本文不做多详述,相关研讨请参见(朱天飚,2005;陈玮、耿曙,2017)。