刘兵:中国传统的技术传承方式,是那种师徒之间的“口传心授”,这与西方后来流行的那种将一切细节都以图文记录下来的方式,本质上就有着巨大的区别。

江晓原:比例图的想法,纯粹是作者从西方绘画的实践中得到的,但是作者可能完全没有注意到,从中亚传入中土的佛像绘制/塑造传统工艺中,另有一套奇妙的方法,根本不需要西方人想象中的比例图。

江晓原:以前我一直有一个印象:中国古代反映科技成就的图像资料很少,特别是能够唤起审美冲动的那种图像资料就更少。虽然我在读书时若有所见,也注意收集一些,但每逢出版社要求为与中国科技史有关的书提供图像资料,我还是不得不向他们解释,中国古代这方面资料很少,不像在西方美术作品中寻求西方科技史图像资料那么方便。

中国古代本有“左图右史”的传统,“图”与“史”能够并列,但后来由文字构成的“史”极为发达,而古代中国人在选择“图”的对象方面似乎颇多约束(这是一个很玄的问题,不在本文讨论范畴),最终形成了“图衰史盛”的局面。这个局面看上去是可以和上面那个印象相容的。

正因为那个印象作祟,初看这本《中国科技绘图史:从远古时期到十九世纪》的中文书名差点误导了我,以为是一本关于中国古代科技史的图文书。一开始我披阅此书,见到书中大量关于中国古代科技的图像资料,有些是我以前未曾见过的,有些虽曾寓目,却从未见被处理得如此美轮美奂——这些处理手法包括裁割、放大、修图等等,美术编辑肯定在此书的版面设计上花了很多功夫。当时还为作者葛平德(Peter J. Golas)居然收集了那么多关于中国古代科技的图像资料而稍感惊异,看来以前的那个印象应该改一改了。

后来看了书中内容,并注意到原文书名,才知道作者通过这本书是想告诉读者,中国古代是如何通过绘画来反映技术的。本书确实成功地改变了我们先前认为中国古代缺少科技图像资料的认知,但更重要的是:他是通过什么途径做到这一点的?他的做法对我们有什么启发意义?这些问题可能更值得我们思考。

刘兵:你敏感地注意到了对中国科技史从绘图的角度进行研究的新意。这确实是中国科技史研究的新途径。不过我觉得倒也不宜过于夸大现在我们所谈的这本书的开创性,尽管它对于国内的中国科学史研究者们还是很有启发性的。因为随着文化研究领域中视觉文化研究的兴起,在广义的STS研究领域,以科技为对象的视觉文化研究也已经热起来有些年头了。这样的研究在科学传播等领域,也都因其新的视角、新的解释策略而引人注目。

当然,这样的研究也自然就影响到了科技史学科。好多年前,白馥兰等人就曾在这方面进行了大量有趣的研究,而且还编了一本颇有影响的书:《中国技术知识生产中的图形和文本:经线和纬线》。你是否还记得,当年我在交大指导的博士生宋金榜,他的博士论文就是研究科学史中的视觉研究进路的。

其实,在人文研究各领域广泛交叉的背景下,STS的研究对象一直在扩展,从文字(文本)到图像就是其中之一。类似地,后来还有对声音的研究等。在研究对象的这种扩展中,一个很重要的特点,就是随着视角的变化,相应的研究方法、分析解释概念框架等也有新的发展。以对图像的视觉文化研究为例,其中解释学的方法就被比较普遍地利用。当研究者有了这样的新视角和新的解释策略之后,自然也就会发现许多以前不曾被注意到的新东西,这就不仅仅是对中国古代从原先的“左图右史”传统,到后来的“图衰史盛”在内容上的恢复和纠正问题了。

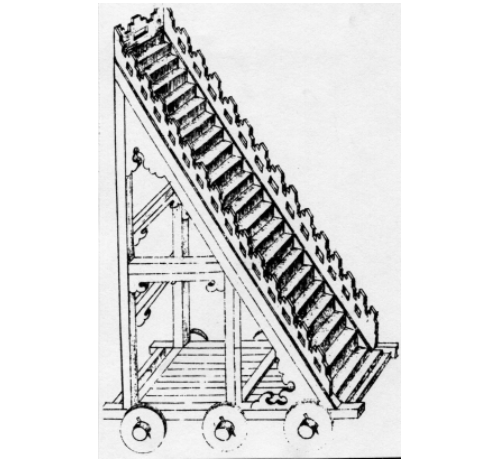

《武经总要》中的“行天桥”

江晓原:本书在拓展中国科技史图像资料方面做了不少努力,甚至还在理论上有所思考。例如作者提出了这样一种观点:

无论如何界定“从业者”这一术语,现存的由技术“从业者”绘制的中国插图都寥寥无几……在中国,很大一部分的技术性图绘并不以传达技术信息为目的,或者说不以传达技术信息为主要目的。

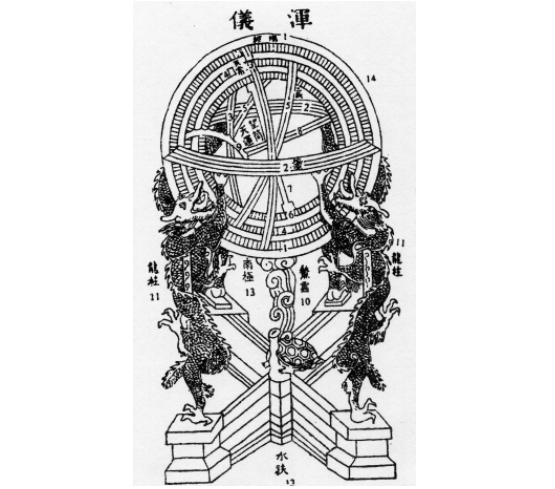

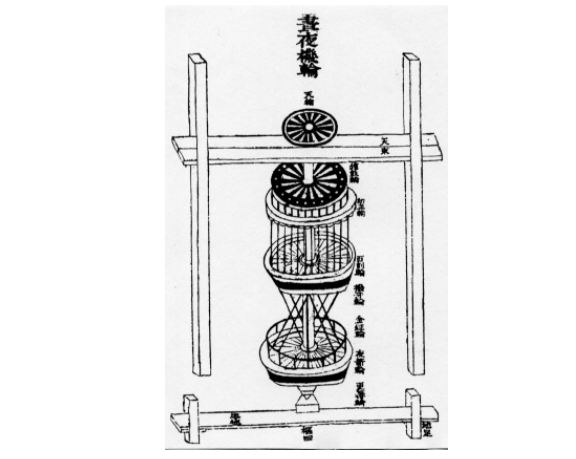

这样的想法还是相当具有启发性的。首先这有助于我们拓展寻找中国古代科技图像资料的视野,因为先前我们习惯于在(被我们认为是)“以传达技术信息为目的”的图像资料比较集中的著作中寻找,而这样的著作不外乎《新仪象法要》《天工开物》《灵台仪象志》等有限的几部而已。如果我们认识到,在“不以传达技术信息为主要目的”的作品中,同样可以找到有关中国古代科技的图像资料(不管绘制者的目的是什么),那我们的研究对象就可以得到很大的拓展。

《新仪象法要》中的浑仪

《新仪象法要》中的计时轴及其顶轮装置装配图

其次,这个想法是有一定深度的,因为他注意到了“从业者”的界定问题,而这个问题之前很可能是被许多研究者忽略的。例如,《天工开物》的作者宋应星能不能算书中所记载的各种工艺的“从业者”呢?显然是不能算的。而《灵台仪象志》中的大量工艺插图,虽然有不少是从欧洲的有关著作中移植过来的,但考虑到南怀仁作为那六台大型天文仪器的“总设计师”和铸造工程的“总工程师”的身份,认为《灵台仪象志》中的各种插图是出于“从业者”之手,则至少是有一定道理的。

《天工开物》中的水淬法砖瓦上釉场景

刘兵:你这里所说的从业者的概念,确实是很值得深入探讨的。不过,因为对“图”类文献的视觉文化研究已经存在有些年了,在西方科学史中也应用得较多,那么,对比中西,是否会更能发现一些具有启发性的特殊问题呢?

例如,此书中提到,传统农耕画中所描绘的技术往往只是作为副产品,但“如果大多数观者对主题都有一定的了解,那么使插图准确并包含所有重要的细节就变得不那么重要了……观者只要凭借自己的想象力,甚至只是出于本能,就可以做出必要的修正,或者填补缺失的部分”。

就此,是否还可以更进一步延伸?中国传统的技术传承方式,是那种师徒之间的“口传心授”,这与西方后来流行的那种将一切细节都以图文记录下来的方式,本质上就有着巨大的区别。但问题是,中国传统的技术传承方式的效果究竟如何?是否也以这种独特的方式保证了技术的延续,甚至更好地保留了那些细节记录不能充分反映的、更有具身性意味的知识和技能呢?

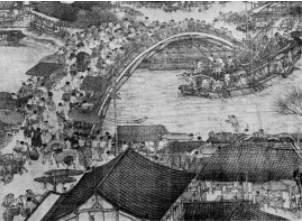

此书作者在结语部分,又专门讨论了中国古代“科技图绘中的非技术性目的”,其中有句话说得非常精辟:“在考虑中国前现代时期的科技图绘时,要摒弃的最重要的假设之一是:这些图绘主要是对我们所认定的‘技术性’的需求或关注点作出回应。”实际上,这已经是一种对科技史领域的图像研究采取多元标准的思维了。那种认为中外一切科技图绘都是为了满足同类需要的想法,就像要求中外都只能一种类型的科技一样,在历史的考察中,显然是过于简单化了。

《清明上河图》中著名的“虹桥”场景

江晓原:你的问题非常好,例如“是否还可以更进一步延伸”的那个问题,中国和西方不同传承风格的效果,我恰好知道一个相关的例子。

本书第二章讨论“比例图与透视法”的那一节中,提到了中国佛教的大型壁画——作者主要是引用胡素馨(Sarah Frase)的成果。作者认为,这些大型壁画在绘制之前,应该有比例图或缩小尺寸的草图,“然而,我们在现存资料(必须承认,现存资料极为有限)中并没有发现有服务于这一目的的比例图实例……这一时期的佛像都体量庞大,那么在制作过程中应该用到了比例图,然而,这方面的现存实例也没有,甚至连表明使用了比例图的参考文献也没有。”于是作者和胡素馨就将一个未解之谜留给了读者。

其实,比例图的想法,纯粹是作者从西方绘画的实践中得到的,但是作者和胡素馨可能完全没有注意到,从中亚传入中土的佛像绘制/塑造传统工艺中,另有一套奇妙的方法,根本不需要西方人想象中的比例图。这套方法是这样的:通过一系列具有固定比例的几何图形,包括直线、圆、垂直中分线、对角线等等,就固定了一个佛像的所有要素,匠人只需据此绘制/塑造即可。由于固定的只是比例,所以无论需要多大尺度的佛像,都只要按照同样的要素制作即可。

我们也完全可以将这套由几何图形构成的佛像要素系统,视为一种“万能比例图”,它显然比本书作者所设想的比例图更为先进,更为好用,也更容易传承。我想,对于你上面“是否也以这种独特的方式保证了技术的延续,甚至更好地保留了那些细节记录不能充分反映的、更有具身性意味的知识和技能”的问题,这个关于佛像制作的案例,至少能够在一定程度上给出一种相当出人意表的回答。

刘兵:由此来看,当科学史的研究者发现了一个新的视角,一种新的研究对象,以一套新的思路去研究时,显然是可以得出诸多很有新意的发现。对图像的视觉文化研究,显然就属于此类。

在此书中,对不同时代的“耕织图”有不少讨论。不过作者是把不同类型、不同目的的图绘放到一起来说,并且就像前面我们分析的,经常是以西方视角来说的。耕织图,就其本来的目标,就是传播秉承皇帝意志的“劝农”观念,应该并不是为了记录保存农业生产技术细节,如果对于这样的图绘去讨论其对技术细节的描绘是否准确,那不是一种在讨论对象分类上的混淆吗?

《耕织图》中的“犁地”场景

这是不是也可以构成一种提示,即在研究中有了一种新的视角和对象时,依然需要警惕某种潜在的先入之见和预设,当我们只把涉及技术的绘图以对技术细节的纪录和描述当作关注的目标时,就可能会把本来不同类型,并不以记录传承技术为导向的绘图也用来分析其是否符合西方某类技术性绘图的标准。

这似乎也适用于分析西方绘画。当我们在一些画作中看到某些科学仪器时,当然可以用以分析相关的科学文化影响等,但却并非一定就要分析绘画中的技术细节是否准确吧?

江晓原:关于绘画的目的是不是传递技术信息,本书作者也提到过,认为需要注意区分,这和你的想法应该是一致的。

不过我在本书中发现一个问题,不知是作者掌握资料不全面,还是现有研究成果本身的局限——本书主要基于西文的研究成果来展开论述,极少使用论述中国古代科技绘图的当代中文成果。呈现这一现象的原因,既可能是因为作者无力广泛阅读中文研究成果,也可能是因为这样的成果本身确实非常稀少。这可能与国内的科技史研究学者还没有对中国古代科技绘图投注较多的注意力有关。

刘兵:你的判断是正确的。或许,这与我们长期以来坚持的史学传统有关,也与对于视觉文化等相关研究新发展的关注不够有关。这再次提示我们科学编史学的重要意义——并非仅对科学编史学的纯理论研究,还包括科学编史学的观念意识,即对学术界各领域的新进展及其在科学史研究中的应用的一种敏感。

或许再过许多年,当那时的历史学家再回望如今人们过于相信“有图有真相”的读图时代,同样从图的角度,又会有不少更不一样的历史发现和结论吧。

(江晓原为上海交通大学讲席教授,科学史与科学文化研究院首任院长,刘兵为清华大学科学史系教授。本文为中华读书报、上海科技教育出版社联合策划的“南腔北调”对谈系列第198期)