摘要:面对共同的敌人,是一个共同体得以凝聚和团结的外在动因,也是共同体的政治话语论述得以生成的基本逻辑。“面对共同的敌人”,是中华民族概念的提出和不断得以凝聚的外部因素;中国共产党自成立以来,就以为中华民族谋复兴为使命探索中华民族的整体性的观念和话语体系,先后提出了“致力于中华民族的完全独立”、“团结各民族为一体”、“建设一个中华民族的新社会与新国家”等一系列核心论述,走出了一条中国特色解决民族问题的正确道路,一脉相承又与时俱进地推动中华民族从“站起来”到“富起来”、“强起来”,为以铸牢中华民族共同体意识为主线的新时代民族工作提供了坚实的物质基础和思想资源。本文以中国共产党建党到1949年建国这一时期的历史文献为依据进行了分析和研究。

关键词:中华民族的整体观 话语体系 民族问题 共同体 铸牢中华民族共同体意识

为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,是中国共产党人自建党伊始就抱定的初心和使命。在抗日战争中,中国共产党就提出了以“团结各民族为一体”为核心理念的中华民族整体观,并在1949年正式开启了“建设一个中华民族的新社会与新国家”的历程。在新中国成立之初的国民经济恢复时期,党和国家提出了关于中华民族大家庭的民族政策话语体系,通过贸易、教育、卫生政策以及发展规划,改善了少数民族群众的生产生活,促进了各民族的团结,为社会主义建设打下了坚实的基础。本文依据中国共产党的历史文献,对这一进程展开分析和研究。

一、中华民族的整体观念与话语体系的建构逻辑

在马克思看来,迄今为止的一切社会的历史都是在具有敌对关系的阶级对立中运动的,只不过在不同的时代具有不同的形式而已;恩格斯则进一步指出,作为共同体的国家是“在斗争中、在革命中用来对敌人实行暴力镇压的”一种“设施”,由于它“是从阶级的冲突中产生的”,同时也是“从控制阶级对立的需要中产生的”,这意味着国家本身就是因“敌-友划分”而存在的。

虽然与马克思和恩格斯的政治观点并不一致,但卡尔·施米特在1925-1926年间就从政治的概念厘定出发认为“一切政治的概念、观念和术语”都包含着“敌-友阵营的划分”含义。依据前述这些论述,一个政治组织在运作进程中势必要建构一个不断因应其生存环境而调整的“敌-友划分”并进而藉此论证其正当性并凝聚共识、以求一逞。米勒也指出,“寻找一个敌人”其实是人类基于恐惧感而生的常态,而且“随着恐惧感的增强,界限也变得愈加重要。寻找一个敌人,或是寻找一个替罪羊成为了某种需求,而这种需求则目标明确地针对那些所谓的‘外人’”。基于前述这些论述,政治组织的政治话语,就是用以论证自我存在、凝聚“内集团感”、指引行为逻辑的系统表述;它具有强制性、渗透性和规范性这三个特点。

在共产国际的指导下,中国共产党自其成立伊始就构建了一套关于革命的对象、同盟者和奋斗目标的政治话语。例如中共在《第一个纲领》中规定“党的根本政治目标是实行社会革命”;在《第一个决议》中规定对其他政党采取不合作的方针和“独立的攻击的政策”。中国共产党的中华民族整体观,就是在这样的思考逻辑下提出来的:在建党前夕的1921年6月,中国劳动组合书记部等共产主义组织针对帝国主义在澳门的恶行明确地呼吁国人共商国是以“争我国家体面,挽我中华民族的人格”;这一关于中华民族的国家观在次年被明确地写入党的宣言当中,并成为党的奋斗目标:“推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立”。

作为中共的创党领导人之一,毛泽东早在五四运动后的两个月,就通过“竖看历史”指出基于“共同利益”与“立在我们对面的强权者害人者”为敌,并进而实现中华民族大联合的主张:“要有群,要有社会,要有联合,是因为想要我们的共同利益”;“中华民族的社会,将较任何民族为光明。中华民族的大联合,将较任何地域任何民族而先告成功”,这应该是毛泽东关于中华民族整体性观念的最初表述。1920年11月,毛泽东在北京接受了马克思主义,并对《共产党宣言》、《阶级斗争》和《社会主义史》这三本书“特别深地”铭刻于心;他后来回忆说,对于这三本书,“我只取了它四个字‘阶级斗争’,老老实实地来开始研究实际的阶级斗争”。也就是在施米特提出“敌-友划分”这一政治论题的1925年,毛泽东在《中国社会各阶级的分析》一文中提出“分辨真正的敌友”的目的,在于“团结我们的真正的朋友,以攻击我们的真正敌人”并“确保革命不失败”;在这一年的年底,毛泽东更明确地指出,革命就是“为了使中华民族得到解放,为了实现人民的统治,为了使人民得到经济的幸福”。到1928年,中共六大明确地要求把少数民族有组织地纳入中华民族意义上的“民族革命”当中,“以引导他们参加全国反军阀、反帝国主义的斗争”,也就在这样的中华民族整体观之下,各少数民族被定位于中华民族之内,由此而来的民族问题因而就是“中国境内民族的问题”。

1931年11月,中共通过中华苏维埃共和国的宪法大纲规定其目的是反帝反封建、统一中国和“进行国家的经济建设”;而在《关于中国境内少数民族问题的决议案》中,则更明确地指出了各民族的共同敌人和由此而来的共同命运:“受帝国主义与中国军阀、地主、资本家压迫,剥削与屠杀的不只是少数民族的劳苦群众,而且也是汉族的劳苦群众,不但受外国帝国主义与中国军阀地主资本家的压迫,而且也受到自己民族内部统治阶级的剥削和压迫。”不仅如此,时任中华苏维埃共和国中央政府主席的毛泽东在1934年1月还提出了中国各民族基于共同利益结成共同命运并实现自由联合、推翻民族压迫的“三段论”,这实际上也是关于中华民族整体论的一个重要论述:

共同的革命利益,使中国劳动民众与一切少数民族的劳动民众真诚地结合起来了。

民族的压迫基于民族的剥削,推翻了这个民族剥削制度民族的自由联合就代替民族的压迫。

然而这只有中国苏维埃政权的彻底胜利才有可能,赞助中国苏维埃政权取得全国范围内的胜利,同样是各个少数民族的责任。

在抗战中,中国共产党通过《八一宣言》,把“中国境内一切被压迫民族”规定为“蒙、回、韩、藏、苗、傜[瑶]、黎、番等”,并提出“大中华民族抗日救国大团结万岁!”;同年底,中共中央在瓦窑堡会议上指出 “中华民族的基本利益,在于中国的自由独立与统一”。在延安期间,中共的党内知识分子通过对马克思列宁主义民族理论的学习,对中华民族的概念和内涵基于其整体性进行了深入细致的研究,如果仔细分析这些论述,都可以发现在其中存在着一个因为“共同敌人”所以依“共同命运”而结成为一体的论述逻辑。

在1938年10月召开的中共六届六中全会上,毛泽东进一步阐发了以“日寇”为敌、以“各民族”为友的中华民族整体观,并进而提出了一整套“对着敌人已经进行并还将加紧进行分裂我国各少数民族的诡计”而“团结各民族为一体”的政策主张。1939年底,毛泽东在《中国革命与中国共产党》这篇重要文章中再一次界定了“中国革命的敌人”“不但有强大的帝国主义,而且有强大的封建势力,而且在一定时期内还有勾结帝国主义和封建势力与人民为敌的资产阶级反动派”,并用两个“在这样的敌人面前”的语句起始来展开论证中国革命的特点、任务和动力以及性质和前途以及与中国共产党的关系;同时也再次提出了各民族面对“共同敌人”、“共同命运”需要联合成为中华民族的论述:“中华民族的各个民族都反对外来民族的压迫,都要用反抗的手段解除这种压迫。他们赞成平等的联合,而不赞成相互压迫”;毛泽东通过这个论述将中华民族被视为一个具有内部多元性的整体概念,这一特征体现在国家形态上,意味着中国首先是一个由中华民族代表的“一个伟大的民族国家”,其次在对内意义上则意味着是“由多数民族结合而成的”多民族国家。

1940年1月,毛泽东在著名的《新民主主义论》中提出“建设一个中华民族的新社会和新国家”的主张,并指出“新民主主义的政治、新民主主义的经济和新民主主义的文化相结合”,就是“我们要造成的新中国”。2月,时任中共西部工作委员会秘书长的贾拓夫在《团结中华各民族争取抗战建国的胜利》一文中,则根据毛泽东的论述提出了中华民族“是一个总体”的观点,并继续论述了各民族在抗战中的“共同命运”、细化了解决民族问题的各项政策诉求,这在后来成为“西工委”制定“两个提纲”、撰写《回回民族问题》和《蒙古民族问题》的指导思想:

中华民族是由中国境内汉、满、蒙、回、藏、维吾尔、苗、瑶、夷、番、各个民族组成的一个总体……整个中国对帝国主义来说,是一个被压迫的民族,但在国内各民族间关系上,同时又存在着相互压迫的现象,主要是大汉族主义者对其他民族的压迫,这种压迫,造成中国历史上不断的残酷的民族斗争。如果不推翻帝国主义首先是日本帝国主义对中国的压迫和侵略,则中华民族的彻底解放是无从谈起的,在这一点上,国内所有各民族的命运是完全一致的。

1941年,《解放日报》在社论中指出“中国共产党人始终认为抗战建国,不是汉族一族之事,而是国内各民族共同的神圣事业,此种重大艰巨的事业,如果没有国内各少数民族积极的参加,就不能有最后胜利的保证。”

在新中国成立前夕,周恩来在中国人民政治协商会议上代表中共中央指出,新民主主义的民族政策问题一方面是内部团结为一个大家庭,另一方面是反对共同的敌人:“其基本精神是使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭,必须反对各民族内部的公敌和外部的帝国主义”。这个论述的展开,由李维汉在建国不足半年时间召开的全国统一战线工作会议上被完整提出:这个经中共中央政治局讨论形成的民族政策话语体系延续了一贯以来的论述范式,指出中国这个多民族的国家在历史上的不同时期一直存在着影响民族关系的“共同敌人”;这一“共同敌人”在民族平等的新中国已经变为境外的“帝国主义侵略势力”及其在国内的“反动势力的残余”,因此“彻底消灭帝国主义侵略势力和汉民族中的反动残余势力,然后逐步地有分别地削弱以至消灭其他各民族中的反动势力”、同时“必须有计划地、长期地、尽国家能力所及地帮助各少数民族提高和发展其政治、经济和文化的水平,在目前尤须帮助他们解决某些迫切的物质需要。”不足一个月后,周恩来在对少数民族干部的讲话当中,也有同样的论述:

中国各民族受帝国主义的压迫是没有区别的。我们各民族要团结起来,打倒共同的敌人。我们只有打倒共同敌人后,才能成为友爱合作的大家庭。打倒共同敌人时我们大家都用一点力量,决不能动摇,不然敌人又会再压在我们头上,他们仍会来扰乱我们的生产建设。

由于阶级对立“在不同的时代具有不同的形式”,毛泽东在1957年发表的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中对社会主义建设时期的“敌-友划分”做了仔细的分析和具体的分类,他指出新中国存在“敌我之间”“人民内部”这两种矛盾:“敌我之间的矛盾是对抗性的矛盾”,而“在一般情况下,人民内部的矛盾不是对抗性的。但是如果处理得不适当,或者失去警觉,麻痹大意,也可能发生对抗。这种情况,在社会主义国家通常只是局部的暂时的现象”;少数民族和汉族的关系被毛泽东定性为人民内部的矛盾,“这个问题的关键是克服大汉族主义。在存在有地方民族主义的少数民族中间,则应当同时克服地方民族主义。无论是大汉族主义或者地方民族主义,都不利于各族人民的团结,这是应当克服的一种人民内部的矛盾”。

二、从根本上解决民族问题的思考

在施米特看来,敌-友划分“始终是人类决定性的阵营划分”:“真正按敌-友划分阵营具有巨大的举足轻重的生存意义,一旦非政治性的对立变成政治性的对立,它就会令那些迄今为止仍然是‘纯’宗教、‘纯’经济以及‘纯’文化的准则和动机服从眼前政治局势非理性的条件和结论。”对中国共产党而言,帮助少数民族发展他们的经济文化之所以重要,就在于经济和文化发展的手段能够拉平各民族之间的差距并共同应对外部挑战;而与此同时,只有通过经济发展才能拉平各民族间的“事实上的不平等”,因而才能保证国家的统一和安全。

在中国共产党人看来,民族关系的改变是解决民族问题最首要的问题,而通过制度变迁来处理问题则是首选事项。早在建党之初,中共就在共产国际的指导下提出按照苏联的建国模式即联邦制去处理民族问题,中华苏维埃共和国就是在这一模式下处理民族关系的。在中共六届六中全会前后,中国共产党人在马克思主义中国化的进程中采取了更为适合中国国情的制度架构,并在1947年通过内蒙古自治政府和内蒙古自治区的建立完成了从联邦制到民族区域自治的制度实践,并通过1949年的《共同纲领》确立为中国特色解决民族问题的政治制度。

除了制度建构之外,通过经济、文化和社会发展调整民族关系,是中共一以贯之的政策主张。1931年,中国共产党在《关于中国境内少数民族问题的决议案》中则要求特别注意“中华苏维埃共和国的少数民族共和国或自治区域内的生产力发展,文化程度的提高与当地干部的培养与提拔,以消灭民族间的仇视与成见,建立一个没有任何民族界限的工农国家”。

由于“政治是经济的集中表现”,毛泽东在《新民主主义论》中完整地提出了在政治、经济和文化方面系统且整体性完全改变旧中国的主张:“我们不但要把一个政治上受压迫、经济上受剥削的中国,变为一个政治上自由和经济上繁荣的中国,而且要把一个被旧文化统治而愚昧落后的中国,变为一个被新文化统治因而文明先进的中国”;而在建设的次序上,政治建设显然是首要的,而文化建设则建基于政治和经济的建设,“我们要建立的这种中华民族的新文化,它也离不开中华民族的新政治和新经济”。在这样的逻辑论述链条上,“努力于中国的工业化”就成为抗战中的一个重要的目标,因为“中国落后的原因,主要的是没有新式工业。日本帝国主义为什么敢于这样地欺负中国,就是中国没有强大的工业,它欺负我们的落后。因此,消灭这种落后,是我们全民族的任务。”

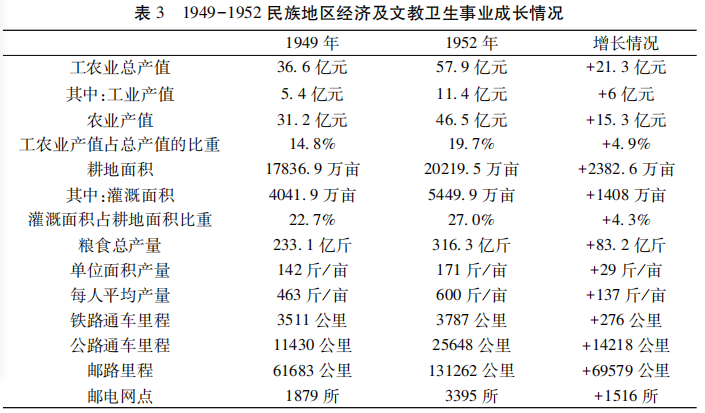

据1949年的统计,占国土50%以上的少数民族地区,工业总产值只及全国的38%,“交通闭塞、市场发育程度低,商品经济只存在于自然经济的缝隙之间,人民生活极端贫困”,是少数民族地区的普遍情况。因此,如何在保障少数民族政治权利的民族平等制度建立之后,改善少数民族和民族地区的贫困状况,就成为建国后亟待解决的问题。1950年6月,周恩来在七届三中全会上做《关于外交和统一战线工作的报告》时指出,在民族关系上,民族政策应引起我们全党的注意。汉族到少数民族地方去工作,要向他们作消除民族隔阂的解释工作;同时为他们多做一点好事,把商品送去,价钱公道,甚至卖得贱些,使他们生活过得更好一些;8月,主持西南工作的邓小平也指出,经济问题“如果不解决,就会动摇政治的基础”;在民族地区还“会出乱子”;同月,时任湖北省委书记兼湖北省政府主席的李先念以列宁和毛泽东的话为依据指出,“须知,政治是经济的集中表现,经济关系调整不好,政治上的团结必然遭到损害。”9月,周恩来在报告中总结一年来的工作时,归纳为“巩固人民民主专政和准备土地改革”、“统一财政和恢复经济”以及“培养干部和提高文化”。

从1950年9月开始,中央政府对少数民族地区的农牧业采取了轻税低税的政策以减轻少数民族农牧民的负担并且增加民族地区的财政收入。1950年9-10月间,中央民委在接待少数民族国庆参观团时了解到少数民族迫切要求加快民族区域自治、“多办民族学校、大量培养干部”、“多给各项卫生和医疗设备”、“加强贸易工作,把少数民族地区的土产输出,生活必需品输进”、多派干部去“领导和帮助工作”等7项要求。就在李维汉代表中央民委向政务院汇报的当日即11月24日,政务院通过了培养少数民族干部和筹办中央民族学院的两个试行方案。

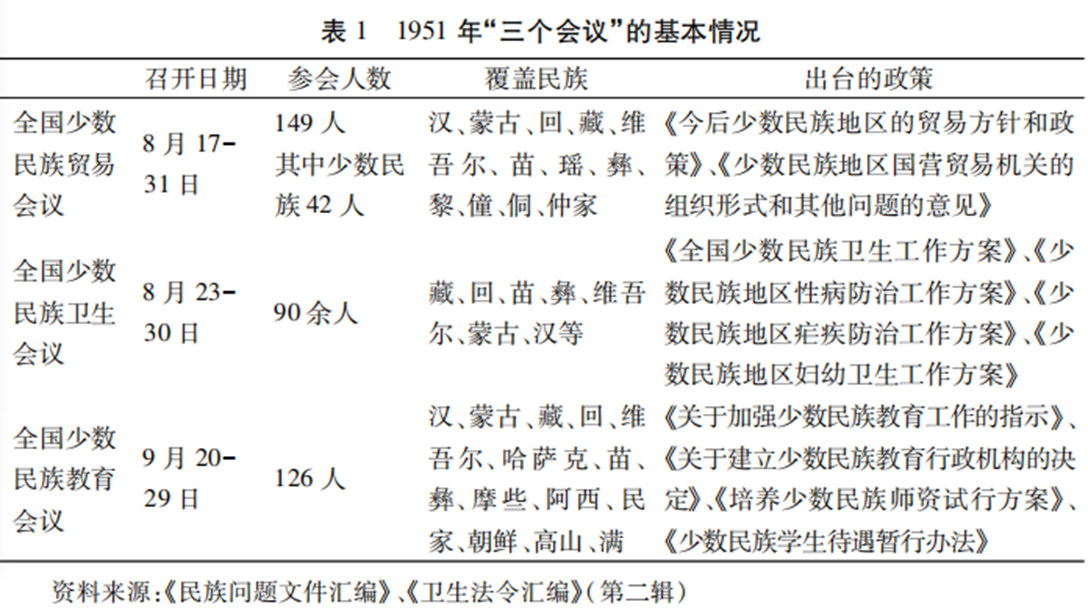

在第一次中央统战工作会议召开前夕的1951年2月,政务院开始部署召开关于民族地区贸易和卫生、教育的三个专业性会议,并责成政务院各相关部会“协助进行之”并“亦须派人参加。”12月,中央民委主任李维汉从“事实上不平等”的高度指出:“民族问题的根本解决,有待于改变历史上遗留下来的各少数民族在政治上、经济上和文化上的落后状态。这种落后状态,使各少数民族在享受民族平等的权利时,不能不在事实上受到很大的限制”;因此他要求“必须尽力解决各民族人民当前迫切需要又可能解决的问题,一般地说,如政权建设,干部培养,贸易和卫生问题,发展生产的问题……对于少数民族的物质生活和文化生活的迫切需要,必须依据当时当地的具体情况,认真地尽可能地加以解决。”

1952年2月22日,中央人民政府委员会第18次会议批准了《民族区域自治实施纲要》,除规定自治机关在国家统一计划之下,自主发展本地方的地方经济文化事业之外,还用2条的篇幅规定上级人民政府应当利用各种适当的方式向自治地方介绍先进的政治、经济和文化建设经验和情况,帮助发展其政治、经济、文化、教育和卫生事业。时任国务院副总理乌兰夫针对这些规定进一步要求“在领导方法上,各上级人民政府需要足够地估计各少数民族当前发展阶段的特点和具体情况,使自己的指示和命令既符合于共同纲领的基本精神,又适合各民族的特点和实际情况,应该防止和纠正简单地搬用其他地区的经验和办法。”

1952年3月,邓小平在西南军政委员会民族事务委员会讲话时指出;“帝国主义一切行为的目的,是要分裂和奴役中国各民族,而不是要来解放哪一个民族”;因此“只有在祖国人民的大家庭里,只有中华人民共和国站起来了,各族人民才站得起来”;他特别指出在民族工作上一方面要通过民族平等和民族区域自治“从政治上去解决问题”;另一方面要从经济上去帮助少数民族,“使各兄弟民族的生活一天天好起来”;因此他要求“聚精会神地讨论这个问题”并作为一项中心工作来抓。

1953年6月,中央民委在关于推行民族区域自治经验的基本总结中指出,“区域自治的实行,还不等于民族问题的根本解决,要根本解决民族问题,必须依据可能条件,积极帮助少数民族人民发展他们的政治、经济和文化,使能逐步达到先进民族的水平。”1953年9月,邓小平在政务院会议上指出,“解决民族问题的基础是经济”;“当经济问题一天未解决,民族问题即未能解决”。10月,毛泽东指出帮助少数民族得到发展和进步,符合“整个国家的利益”,因而不能简单理解为经济问题。

“一切革命的根本问题是国家政权问题”,而对于一个处在多民族环境中的政党而言,谨慎而妥当地处理好民族关系、解决好民族问题,是关系到这个统一多民族国家长治久安的重大事项,因此必须坚持系统思维通盘考量、综合施治。在许倬云先生看来,政治、经济、文化和社会这四个是“中国这个共同体之内,最主要的互应变量”,因此在“政权性质和行政的结构”之外,还应注意到它们交叉影响、相互牵制的问题,否则就会引起这个“复杂共同体本身的强弱、盛衰和聚散”。经由前述的梳理和研究可以看到,中国共产党从建党到建政这一时期的工作,恰恰是从这四个方面展开的。这也让我们再次深切体会到习近平总书记在2014年中央民族工作会议上的讲话:“老一辈领导人想的是很深远的”。

三、以“三个会议”为代表的发展举措与实绩

1951年1月,青海省委向西北局报告了玉树地委开展医疗和贸易工作的情况,其中说到贸易组认真执行自由贸易、等价交换与公平交易的方针,不怕麻烦,满足了当地群众的琐碎日用品需要,群众受到很大感动;毛泽东阅后当即批转给主持西南局工作的邓小平并要求“注意玉树的经验”。3月14日,由政务院转发的《对少数民族地区贸易工作的意见》指出民族贸易工作“是具有团结少数民族巩固国防的意义”,要求“在收购价格上,一面不叫民族吃亏,一面要照顾到销路”且“有计划地赔一部份钱”;22日,《人民日报》在社论中指出,“与推行区域自治、培养少数民族干部同时,还必须帮助各少数民族恢复与发展生产,繁荣经济以及适当地发展其文化及教育”,并要求“总结经验,以便更有计划有步骤地来开展少数民族地区的经济、文化建设事业,使各少数民族逐步地摆脱极端贫困的状态,向着幸福繁荣和高度文化生活的前途逐步前进”。4月29日,中央贸易部要求国营贸易公司“对山区少数民族贸易同意在不赔不赚原则下进行”。

因为现在“内地的货物运不进去,里边的土产运不出来,便不能刺激少数民族的生产”,中央民委副主任刘格平因此在向政务院提出的报告中建议在民族地区设立贸易机构、统一货币和有步骤地恢复和增建公路干线;率团访问中南的李德全也在报告中认为“开展贸易解决土特产销路是发展少数民族经济的主要道路”,并提出了“少数民族地区的贸易工作需要从该区全盘经济发展出发”的四条建议。针对这些实地访谈、调研和对策建议,政务院决定在1951年要“以更大力量到各少数民族地区推广贸易和卫生工作”。

1951年8月17-31日,贸易部用半个月的时间组织召开了全国民族贸易会议,会议不仅规定了民族贸易旨在“通过物资交流,以增进民族团结,促进少数民族生产发展和生活改善”;并且第一次总结了我国“各个少数民族的共同的经济贸易特点”:

各少数民族在历史上受到封建反动统治者的奴役和压迫,就使其政治、经济、 文化长期地陷于停滞和衰退的境地,表现在经济方面的更为显著。在少数民族地区多半为游牧经济和少数的农业经济,生产工具简单,技术落后,经济不发达,很少独立的工商业,人民生活很苦,保守性强。由于所住地方荒凉贫瘠,面积辽阔,交通困难,其出产的生活必需资料不能自给,但都有土特产可供输出,以与汉族人民交换生活必需品,构成了少数民族与汉族人民密切往还的贸易关系。所有这些,便是各个少数民族的共同的经济贸易特点。又因少数民族各自居住的地区不尽相同,自然条件互有参差,其经济发展也就不是完全一致,在很多方面呈现不平衡的情况。以游牧经济为主的少数民族,输出的以畜产品为大宗,输入的以粮食、茶叶、布匹为主要;以农业经济为主的少数民族,输出的以土产特产为大宗,输入的以食盐和布匹为重要。

由这次会议的酝酿、组织和召开的全过程来看,党和国家领导人、中央政府政务院都把民族地区的贸易工作视为发展少数民族地区生产生活的重大事项,并组织相关部委协调配合、综合施策,其用心正如陈云副总理在会议讲话中所指出的那样,“目前兄弟民族地区的贸易工作,就好像进入新区的解放军一样,如果土特产卖不出去或价格过低,贸易工作做不好,民族政策就不能很好贯彻”;由于做好民族贸易工作是防止“内外反动派才无法实施其阴谋”的重要一环,因此从事民族贸易的干部既是民族干部也是经济干部,更是“政治工作干部”,因此“必须在经济工作上担负起团结兄弟民族、巩固国防的政治任务”。全国民族贸易会议刚一结束,《人民日报》就专门发表社论指出,“本来经济工作就是不能离开政治要求来进行的”,因此“所有在少数民族地区的贸易工作者,同时应该是很好的政治工作者,是一个艰苦奋斗的全心全意为人民服务的优秀勤务员”,他们的任务就是通过经贸活动“把全国少数民族亲密地团结起来”。

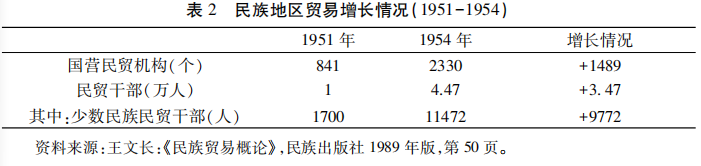

1951年11月23日,贸易部通过《关于全国民族贸易会议的报告》向政务院提出了“今后少数民族地区的贸易方针和政策”、“对于少数民族地区国营贸易机关的组织形式和其他问题的意见”,政务院随即予以批准。1952年7月,中央贸易部发文要求国营贸易公司在少数民族年节按九五折优惠三天,其亏损部分逐级上报核销。这些政策有效地推动了民族贸易的活络和少数民族生活的改善,少数民族地区与内地的物产也开始流通起来:

拉萨的商人带着贝母、虫草、麝香、氆氇等西藏土产品已经到达了云南西北部的丽江县和甘肃的夏河县(即拉卜愣)。在拉卜愣的市场上,随时可以买到上海的铝锅,江西的瓷器,广州的象牙雕刻。而在上海和广州,也可以随时买到新疆的哈密瓜干和葡萄干。

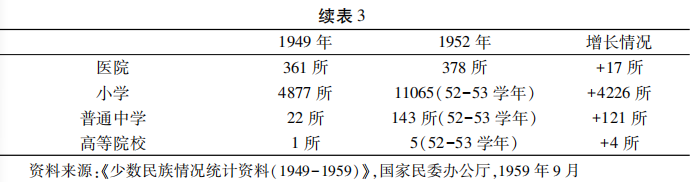

早在建国之初的1950年,中央政府就组织了大批医疗队深入少数民族地区的广大农村牧区和边疆开展卫生工作,他们因而被视为“党和国家在少数民族地区开展工作的先行官”。1951年8月,卫生部在全国少数民族卫生会议上总结时指出通过一年来的工作,少数民族地区在“一九五○年的发病率,约只等于一九四七年的千分之一·三”,会议提出今后要从逐步建立卫生机构、配备与培养卫生干部、实行减费或免费治疗、建立首长负责制等4个方面加强少数民族地区的卫生工作;1952年12月,卫生部通过全国卫生行政会议确认已经“初步建立了少数民族地区的卫生工作”;在12月8-13日召开的第二届全国卫生会议上专门召开了少数民族代表参加的座谈会。

在新中国成立之初的一年多的时间里,教育部认为“对少数民族教育注意得很不够”且一直对少数民族地区的教育情况“未作调查研究”,因此决定“注意和发展少数民族教育:与民族事务委员会密切合作,了解少数民族教育状况,指导和协助各民族地区整顿与发展教育事业,着重实施爱国主义教育,加强祖国观念,培养知识分子。举行少数民族教育会议,拟定方案,逐步解决经费、教师和教科书问题;协助民族事务委员会办好中央民族学院及其分院”;1951年9月,教育部在全国少数民族教育会议上确立了少数民族教育的总方针是“少数民族教育必须是新民主主义的内容,并应采取适合于各民族人民发展和进步的民族形式”。1951年11月,政务院在关于“三个会议”的决定中,要求各大行政区和中央政府华北事务部分别制定当地少数民族在这三个方面的工作计划,“切实执行”并向上级政府报告工作,全国这三个方面工作如需中央补助则由政务院核定,政务院各部须就本部门与少数民族相关事项列入计划,同时规定跨部门的少数民族事项由中央民委“会同各部门商定方案报政务院核定”。

1952年,政务院决定在各级政府的教育行政部门内“设立民族教育行政机构或专人负责掌管少数民族教育事宜”;11月,政务院发出了《关于少数民族毕业生分配工作的指示》;1952年更在工作计划要点中列入以“积极发展少数民族的教育事业,大力培养少数民族干部,加强各民族的热爱祖国的思想教育,提高他们的文化水平”为主旨的具体发展指标;1953年3月,教育部发出了《关于少数民族教育补助费适用范围的指示》。

由此可见,中央政府通过这三次少数民族工作会议较为快速和全面地了解、掌握了民族地区在这三个方面的基本情况,建立了从中央到地方的民族事务组织协调机制、有针对性地制定了相关政策,为民族地区各项事业的发展提供了政策保障。

经由民族贸易使得民族地区的经济获得恢复之后,中共中央在1952年底提出了《关于少数民族地区的五年建设的若干原则性意见》,要求“把少数民族地区的政权建设、经济建设和文教建设以及民族事务”列入第一个五年计划当中:

全国少数民族地区的建设和民族事务的基本任务是:全力推行民族区域自治及民族民主联合政府的政策,在现有的基础上发展少数民族的经济、文化,逐渐改善少数民族人民的生活,大量而普遍地培养和训练少数民族的干部,并进行加强和巩固民族团结,提高爱国主义觉悟的工作。

发展少数民族的经济应以农业、牧业、贸易、交通为重点,某些民族根据其不同的社会经济条件,以发展渔业、打猎、林业、手工业及各种副业为重点。在一切少数民族地区,均应以等价交换甚至在一定期间内实行补贴的办法大力推进贸易工作,并逐渐发展合作社。除修筑铁道的地区外,应在少数民族地区逐步建立公路干线,修补重要道路和桥梁,并可有重点地在若干地区逐步建立邮政、电报、电话。除国家选定建设的重要工矿企业外,在少数民族的中心区或某些人口集中地区,应建立某些为人民生活所必需与发展人民生产有密切关系的不同规模的工业。

发展少数民族的文化应着重在:逐步建立中心区和人口集中地区的医院、卫生院、医务所和农村草地的医疗队、防疫站、驱梅站及其他卫生医疗工作,各种学校教育,成人补习教育和扫盲工作,电影和幻灯教育,少数民族语文的出版、广播工作,文艺及体育活动。

少数民族地区的建设计划在目前情况下,是不易做到完全切合实际的,但应尽可能做到这点,以便能切实地在少数民族地区做几项建设。因此,在制订计划时,既要照顾到少数民族的要求与愿望,又必须充分估计各民族当前发展的特点和各种不同的情况,并根据可能实现的条件,不要提空洞的难以实现的计划。宁肯超额完成计划,不要把没有把握的事订入计划。在作计划时,还要留出一定的伸缩性,以便在执行过程中修改和增补。

四、结语

在新中国建立前夕的1948年,张东荪在《北大半月刊》上撰文指出,中国自辛亥革命以来至今的历史进程,归根结底只是一个“隐然代表一个民族的潜伏性”的连续革命,这个革命根本性的内在要求是“造成一个国族(nation-making)”和“产业化(industrial revolution)”的“二者合一”。金冲及也认为中华民族的独立解放和国家繁荣与人民共同富裕,是中华民族面对的“两大历史任务”。

和近代以来的各个政党一样,中国共产党人认为中国是一个由中华民族代表的民族国家;但与其他政党有所不同,中共认为中华民族的内部存在着多个民族,因此“团结各民族为一体”、“建设一个中华民族的新社会与新国家”就成为“面对共同的敌人”并有效整合中华民族的重要政策主轴。在建国伊始,中共就从中华民族的整体性观念和战略出发,要求和督促中央政府的相关部委从政治和经济、文化、教育等方面多管齐下地做好民族工作,这些工作以1950年的中央统战工作会议为起点、以1951年连续召开的“三个少数民族会议”为标志,为“万方乐奏”的新中国民族工作开启了“黄金十年”。在史华兹看来,这一工作不仅有效,而且成为了留给后世的“遗产”:“1949年以来,中国取得了社会和平与安定,恢复了中华民族的尊严;在努力发展经济的同时,保持了一种基本上的平等分配。毛(同其他领导人一样),从根本上意识到,斯大林模式并不适合于中国,意识到农业对于中国的重要性,意识到并不存在可以轻易加以利用的‘现代化’模式,中国必须找到自己的现代化道路。我认为,这就是毛主义阶段的更坚实的遗产”。

原文发表于《中华民族共同体研究》2023年第5期