内容提要:理性国家通常倾向于避免战争,而在实力不对称的危机对子中,尽管强国具备明显的危机管控条件,但危机管控仍可能以失败告终,厘清这种现象出现的原因非常必要。在国际危机中,危机双方的决心对于对方而言是一个私有信息,对于决心的不确定性会加剧局势紧张,而关于一国决心的私有信息在国家战略互动中往往通过信号传递的方式表现出来。引入信号传递机制,可以发现有四个因素影响危机管控结果:一是防御国以施压信号回应挑战国,二是双方的沟通渠道,三是挑战国是否有攻防型盟国,四是防御国的决心声誉。基于1918-2001年全球范围内发生的国际危机的经验分析结果表明:当挑战国挑起危机后,防御国以施压信号回应挑战国且双方没有直接的沟通渠道时,国际危机管控更可能失败。防御国的决心声誉作为一个调节变量会强化施压信号与危机管控失败之间的正相关关系。挑战国是否有攻防型盟国也作为一个调节变量影响着沟通渠道这一自变量和部分控制变量,进而影响危机管控结果。

关 键 词:施压信号 沟通渠道 决心声誉 联盟 危机管控

一 引言

在国际关系中时常出现这样一种现象:国际危机发生后,一国为遏制危机升级而通过信号传递的方式表明维护自身利益的决心,结果却适得其反。处于国际危机中的行为体在危机发生前并没有决定发动战争而是期望通过合作解决危机,但危机还是以战争收场,国际危机管控最终失败。如在朝鲜战争初期,中美双方原本都没有决定进入战争。①随着危机的发展,中国通过军事动员与口头警告向美国发出信号,但美国没有相信中国传递的“中国对美国突破‘三八线’决不会置之不理”②的信号,认为中国是虚张声势;中国则认为美国公开表示的“无意进攻中国或威胁中国政权”的信号不可信,③最终双方兵戎相见。理性主义研究认为,只要双方都为战争付出了一定成本,战争就总是事后无效率的(inefficient ex post),两全其美的办法是双方能够在不付出成本(或支付低成本)的情况下达成最终解决方案。④既然战争是一种事后无效率的行为,无论战争的结果如何,其成本都不可避免。在一场非对称危机中,强国在自然资源和军事实力方面都远超弱国,⑤通常能够成功制止危机升级并避免战争。⑥弱国通过战争获取收益的可能性和在战争中获胜的概率更小,因此一般来说其引发过高成本战争的可能性也较低。但国际危机行为数据库(ICB)统计显示,在20世纪弱国挑战强国的危机中,有多达31%的危机升级成为战争。⑦据此,本文研究的核心问题是:在实力不对称的危机对子(directed-dyad)中,为何在强国具备明显的危机管控条件下国际危机管控依然会失败?

二 关于国际危机管控失败的既有解释

既有文献提供了四类关于国际危机管控失败原因的解释,即实力对比、国内政治、信息与承诺以及第三方⑧干预。值得注意的是,这些解释主要来自战争起因与国际危机研究领域,该领域的既有文献集中探讨危机个案研究、危机决策模型研究以及对危机研究的方法论,较少涉及对具体危机管控的研究。

(一)实力对比

军事实力是影响危机管控结果的重要因素之一。权力政治学认为,危机管控几乎总是涉及权力的分配,危机结果是由国家间实力分配决定的。⑨但权力政治学内部不同理论流派关于何种性质的权力会导致危机升级为战争或走向和平尚未达成共识,主要表现为均势理论和权力转移理论之间的分歧。

均势理论认为,国家之间的实力均衡有助于制止进攻,使得争端升级的可能性更低,权力失衡则会导致战争。⑩依此假定,危机管控失败是因为无法恢复实力均衡。但这一观点有悖于经验事实,尽管一些危机以行为体双方的实力均势得以化解,但更多国际危机仍以实力失衡而结束。均势理论的解释聚焦于体系层次,即实力失衡引发危机、危机又升级为大国间战争。与均势理论相反,权力转移理论则认为实力均衡会带来大国间战争:(11)当一个不满现状的挑战国实力接近主导国时,其挑起的危机会升级为战争。(12)权力转移理论认为危机管控失败的主要原因是没有获取实力优势。但该理论也是体系层次的理论,无法解释大国间并非由权力竞争引发的危机以及非大国之间的危机。

此外,攻防平衡理论认为,军事技术在进攻上占优增加了战争的可能性,降低了危机管控成功的可能。(13)乔治·奎斯特(George H.Quester)强调实力而非意图,认为无论一国是否具有侵略性意图,如果其拥有的技术不利于进攻,或者说其武器装备性能更有利于在危机中等待对方先采取行动的国家,那么该国就不太可能与对方交战,更倾向于管控危机;而如果在军事对抗中双方都倾向于发动进攻,危机的稳定性就会降低,战争爆发的可能性更大。(14)但该理论缺乏对战争微观层次的解释,且攻防对比的界定过于模糊,难以精确计算;就经验事实而言,进攻占据优势地位的情势在历史上是相当少见的,只能解释一定数量的战争。(15)

(二)国内政治

在单元层次的理论看来,危机管控与其他形式的国际合作类似,其成败在很大程度上受国内政治因素影响。将国内政治作为核心变量的理论包括风险决策理论/前景理论、政治生存理论和认知心理理论。风险决策理论的核心观点是对成本—收益的考量,该理论经过期望值理论和预期效用理论发展出前景理论。当决策者面临风险决策时,通常会比较不同政策后果,选择平均收益最大或平均损失最小的决策方案,即期望值原理。布鲁斯·布鲁诺·德·梅斯奎塔(Bruce Bueno de Mesquita)认为,在危机情境下进入战争的可能性应该从预期效用与收益的权衡来考虑。(16)前景理论认为决策者因为损失厌恶增强了风险意愿,再加上压力的作用,其很容易采取冒险政策,导致国际危机升级。

政治生存理论指出,国际危机发生后,一国对外采取进攻性政策行为可以作为有效处理国内政治问题的手段。(17)这在一定程度上解释了为何在危机情境下让步很难达成:危机中各方通常高度关注对手采取的外部行动,难以实现相互理解,明确认识到对手需求的可能性更低。在危机情境下一国倾向于对外采取威慑政策,大国卷入的危机更是如此。威慑的最直接作用是限制对手战略的选择,而对手做出战略选择时面对的国内政治压力不在其考虑范围内。

认知心理理论认为,国际危机通常并非源于一国故意挑衅或正面挑战他国利益,而是来自错误知觉。(18)由于处在危机中的决策者个人的心理活动的作用较平时更突出,他们往往高估自己的影响力和被影响程度,在做决策时容易产生乐观主义的错觉,导致危机管控失败。可见,认知谬误引发的基本归因错误也是危机管控失败的重要原因之一。不过有研究者认为,认知谬误在危机管控中的作用不应被夸大。如本·莫尔(Ben D.Mor)认为,假如博弈者能够根据对对手的认识来选择己方的博弈战略,误解将不是那么重要。(19)栗崎高平(Shuhei Kurizaki)对比了信息失败作为危机升级或战争原因的理性主义与心理学路径,认为建立在心理学洞察上的错误知觉展现了简单的危机讨价还价博弈理论模型,这表明错误知觉在特定情境下会使信号信息更有益,从而降低战争的风险,减轻不完全信息在危机升级与战争风险上的不利作用。(20)

(三)信息与承诺

理性主义方法论认为,战争阴影下的国际危机是对手在冲突利益上的讨价还价过程,(21)讨价还价破裂更可能引发战争,(22)影响需求方讨价还价结果的主要障碍有信息不对称和承诺不可信。(23)

信息不对称是理性主义视角下妨碍危机管控成功的第一种解释机制。尹继武认为,决心是国家的私有信息,有意隐藏私有信息将造成信息不对称。(24)格伦·斯奈德(Glenn H.Snyder)和保罗·迪辛(Paul Diesing)认为,国际危机结构影响危机讨价还价的结果,(25)但忽略了讨价还价的过程。罗伯特·鲍威尔(Robert Powell)对他们的理论进行了修正,认为讨价还价的国家不能仅仅是“出价与反出价”,也应该选择“在努力达成协议上出价多少”。(26)在完全信息下将没有讨价还价,国际危机的基本特征是国家对双方和解意愿的不确定;(27)而在不对称信息下,危机讨价还价能够导致战争或带来和平。危机管控失败升级为战争的可能性取决于现状与实力分配以及双方和解意愿的不确定程度。讨价还价面对的一个重要障碍是一国对他国真实底线的不确定,对于他国有虚张声势及误传信息的疑虑阻碍了国家间有利的讨价还价的达成。(28)在国际危机中,讨价还价通常形成“消耗战”局面——双方都在僵持,等待对方首先做出重大让步。但即便没有私有信息,行为体对相同信息也会做出不同解读。这一方面是因为行为体依然会有异质的信念导致分歧,(29)另一方面是由于冲突偏好的存在导致共识很难达成。(30)因此,即使是对称的信息也可能无法使双方的预期趋同。

在此基础上,理性主义方法论提出了第二种解释机制:承诺不可信。该机制认为挑起和升级危机的决定通常来自承诺问题。未来可能促成权力转移的变化会导致讨价还价失败与战争爆发,这些变化来自一国军事能力的潜在变化,所以实力不断增强的国家很难在未来的讨价还价中做出不以新增实力谋取利益的承诺,最终导致危机双方不愿做出有助于达成协议的让步。(31)詹姆斯·费伦(James D.Fearon)认为,即使双方能够达成一个相互可接受的协议,但也难以对此做出承诺,因为一方或双方并不相信对方会遵守承诺。(32)理查德·勒博(Richard Ned Lebow)认为,对手承诺的不可靠摧毁了危机管控的先决条件,(33)双方一定程度的相互安抚有助于增加承诺可靠性,使危机更可能得到成功管控。(34)可见,承诺难题的存在是危机管控失败的重要原因。

(四)第三方干预

第三方干预也会影响危机管控结果,具体有三种情境:(1)第三方是危机一方的盟国;(2)第三方是非联盟国家,但在保持地区力量平衡上有重要影响;(3)第三方是国际危机的调停者。

首先,联盟影响危机管控结果。这种影响归因于联盟的双重属性,即联盟在增加联盟成员实力的同时限制了联盟成员的自主性。联盟理论中的妥协效应认为,联盟或第三方的援助会影响危机中挑战国与防御国的行为,从而减小一国危机管控失败的概率。(35)联盟理论中的牵连效应暗示联盟会连累国家,有联盟的防御国将更敢于升级冲突或危机。因此,一国与他国联盟关系的存在可能是造成危机管控失败的因素之一。

其次,即使第三方是危机双方的非联盟国家,但当危机与第三方利益关联度高且第三方是危机双方之间实力均衡的维系者时,哪怕第三方没有采取军事干预也可能影响危机管控。根据国际危机行为数据库,1945-1994年的141起危机事件中,有39起遭到了大国的直接军事干预(其中美国干预29起、苏联干预14起),这些大国干预无疑增加了危机失控的风险。(36)大国更可能卷入持续战争中,将其他国家拖入战争,使得冲突螺旋上升。(37)因此,大国干预有时促成预防性战争,有时也会促进危机的发生及复发。

最后,国际调停也可能影响危机管控结果。国际调停者可以是国家、国际组织或个人。通常认为,国际调停有助于化解危机,(38)不同的调停形式——引导(facilitation)、规划(formulation)和操纵(manipulation)——对国际危机缓解的作用强度不同。(39)不过,詹姆斯·史密斯(James D.D.Smith)指出不公正的国际调停会妨碍危机的缓解。(40)尽管国际调停会影响危机管控结果,但可能并非危机管控成败的主要原因。(41)正如巴拉尔(J.K.Baral)所指出的,大国不需要任何非联盟国家作为调停者,在危机中大国倾向于直接交流、解决争端和强制施加协议,也可能透露少量信息给选定国家假装咨询。(42)

尽管这些研究对我们理解影响危机升级为战争的因素有所帮助,但都聚焦国家实力、国内政治、联盟和领导人认知等国家自身因素,忽视了危机升级的战略互动过程。一方面,由于国际危机是一国(或一个组织)挑起对另一国(或多国)的危机,从直觉上看来,国家自身因素可能确实对于危机结果产生了重要影响。但在现实案例中,从国际危机发生到危机升级/降级的过程中,国家自身因素可能在较长时间内并不会发生变化,因而很难充分解释在短期内复发的国际危机为何出现不同结果。例如,在1986年2月10日到3月底的第七次乍得—利比亚危机中,尽管双方发生严重冲突,但以僵局结束,最终并未爆发战争;而1986年12月12日到1987年9月11日的第八次乍得—利比亚危机却最终发展为全面战争。(43)在两次危机中,乍得和利比亚的国家实力、国内政治形势和联盟状况等都没有发生明显变化,因此国家自身因素不能解释两次国际危机的不同结果。这一盲区导致危机管控的理论研究滞后于现实。另一方面,既有研究有关国内政治因素的解释倾向于将领导人和国家这两个层次的意象分离开来或者直接将国家作为一个“黑箱”,但在现实危机中行政领导人和立法机构等之间在很大程度上也存在互动或博弈。此外,在对信息的处理上,认知因素的解释假定个人或其他行为体是非理性的,关注行为体如何加工和解释信息来阐释与政治相关的行为和结果。(44)因此,认知因素的解释倾向于质疑行为体的认知能力。这些解释在一定程度上不太符合对于经验事实判断的逻辑,可能影响分析结果的可靠性。

本文在既有研究基础上认为在危机中挑战国与防御国之间的战略互动是影响危机升级的重要因素。那么是什么影响了挑战国与防御国在危机期间的战略互动结果?从某种程度上讲,国家间讨价还价的战略互动就是一方发出信号、接收方对该信号做出判断并发出回应信号,这是一个轮次、动态和序贯博弈的过程。信号可以理解为是一方(发出者)有意沟通并由另一方(接收者)观察的信息,(45)能够作为战略博弈的途径或手段以实现不同战略目标。一个参与者的行为取决于其对另一参与者意图和能力的预期。国家在危机中的行为不仅受该国自身因素的影响,也受两国战略互动过程的影响。为此,有必要引入信号传递机制并阐述其对于国际危机管控失败的影响。信号传递的解释机制假定行为体通常根据其理解的战略背景而选择战略,战略背景不是一成不变的,可能受之前战略互动结果的影响。(46)信号传递的解释机制可以更清楚地阐述国际危机升级/降级的战略互动过程。

三 国际危机管控失败的机制与研究假设

在阐述本文的研究问题前,首先需要厘清其中的核心概念。学界对危机、国际危机及危机管控定义的侧重点不同,本文采用迈克尔·布雷彻(Michael Brecher)和乔纳森·威尔肯费尔德(Jonathan Wilkenfeld)对国际危机的定义——国际危机始于破坏性行动或事件,即挑战国对一国或多国造成了外交政策危机(foreign-policy crisis)。(47)

危机管控的概念在学界并未达成共识,甚至存在矛盾。(48)既有研究对于危机管控的定义主要有两类视角。第一类从国家管控出发,是指由决策者寻求高压与妥协的平衡,在最大限度地获利或将损失减少到最低程度的同时以避免战争。(49)在这一视角下,危机管控通常被认为是“在危机过程中试图控制事件,以避免重大和系统性暴力”。(50)第二类从对外政策分析出发定义危机管控。吉尔伯特·温汉姆(Gilbert R.Winham)认为危机管控是指国家对外政策分析中的危机外交,其核心特征是每一方都同时寻求两个潜在的竞争性目标,在战胜对手(相较对手占优势)或至少避免成为明显失败者的同时避免战争。危机管控并不必然意味着避免武力的使用或危机降级,管控的概念涉及处理或成功完成其目标的方式。(51)这一视角倾向于将危机管控作为一种尝试,通过平衡强制性的外交政策与有限军事威胁控制风险、避免战争。(52)就既有研究而言,危机管控的最核心内容是避免战争,如果爆发战争,即意味着行为体双方危机管控失败。

既有研究认为,危机双方在危机中的决心对于对方来说是一个私有信息,对于决心的不确定性会加剧局势的紧张。(53)一国在危机中的决心是由战争成本与所争夺标的物的价值做比(成本/价值)得出,(54)即相对战争成本。相对战争成本越低,一国在危机中继续冲突的决心越强,反之亦然。例如,在2021年7月初美军从阿富汗撤离前,约有2500名美军士兵驻扎在阿富汗,即使他们继续驻守的绝对成本并不高(只占美国国防开支中很小的一部分),但由于阿富汗对美国的战略价值已经大大降低,美军继续驻守阿富汗的相对成本偏高,因而美国继续驻军阿富汗的决心也大大减弱。也就是说,争端标的物对于危机行为体的价值越大,危机行为体越愿意付出较大成本。由于成本与价值做比之后的相对成本很低,行为体在冲突中的决心将会较强。在国家战略互动中,关于一国决心的私有信息往往通过信号传递的方式表现出来。国际危机本质上是序贯的,即一方挑战—另一方回应—挑战方再回应,直到战争、投降或达成协议。(55)国际危机管控失败既可能是由于防御国选择战争应对,也可能是因为挑战国坚持升级为战争,因此有必要区分这两类不同的危机升级机制。

(一)防御国升级危机的机制与研究假设

挑战国挑起危机后,防御国决策者通常会做出适当回应,如口头威胁、谴责、断绝外交关系、形成敌对联盟、停止经济援助、显示武力和军队调动等具体行为。托马斯·谢林(Thomas C.Schelling)将危机描述为一种竞争性的风险操作。(56)勒博则认为,各国在危机中可能需要展现出不惧走向战争的决心以避免战争。(57)如果危机双方都认为战争是不利的甚至可能带来灾难性后果,那么表现出最强烈的战争冒险决心的一方将获得重要的讨价还价优势。在接收到挑战国挑起危机的信号后,防御国可能寻求以快速和决定性的方式恢复现状。防御国为表明在该争端议题上使用武力的决心,倾向于向对手发出施压信号。施压信号旨在影响对方的决心,并不依赖充足或迅速地使用武力实现政治目标,但会通过军事力量的有限使用和军事动员进行沟通。(58)施压信号主要体现为言语上的威胁以及显示武力、军队调动和军事进攻等军事行为。(59)

为展现冒战争风险而采取的行动也会因政策失控而使战争更可能发生。施压信号的传递是一个例证,该信号通常可以作为交战决心的可信指标,但也更容易使危机失控。由于无法确定战争在何时会变得不可避免,施压信号的传递可能导致危机升级并增加战争风险。如军队调动就有极大的可能带来战争风险,(60)对方一旦相信这种调动具有实质意义很可能予以激烈回应,最终导致战争爆发。这种信号可以筛选出有决心与无决心的国家——一个更有决心的国家更可能不畏惧招致战争风险,但也因此增加了战争风险。

挑战国挑起危机本质上是向防御国传递了一个施压信号,防御国随之会向挑战国发出施压信号作为回应,这种情境下危机管控失败的可能性较高。因此,当挑战国挑起危机后,实力强的防御国将施压信号传递给挑战国作为回应,倾向于迫使挑战国停止采取某些行动或消除已经采取的某些行动。尽管防御国使用了有限度的武力应对挑战国,但这种施压也可能带来不可控的危机升级。例如,1920年4月25日,波兰为要求苏俄默许其恢复1772年的边界以及在边界以西进行全民公投对乌克兰发动重大攻势。意识到危机的苏俄于1920年5月中旬集结军队并发动进攻,致使危机升级为双方战争。施压信号加强了一国讨价还价的底线,但使得战争更可能发生。据此可提出以下假设。

假设1:挑战国挑起危机后,防御国以施压信号回应挑战国,显示了在危机中的强决心,更可能出现危机管控失败的现象。

(二)挑战国升级危机的机制与研究假设

挑战国挑起危机后,首先会评估防御国使用武力阻止挑战国改变现状的决心。在危机发展中,挑战国的评估可能发生改变也可能保持不变。防御国为诱使对手让步,必须证实为达成其目标走向战争边缘甚至发动战争的决心。(61)因此,防御国需要成功的信号传递,尽可能引导挑战国形成对自身在危机中妥协或斗争的认知。防御国将关于本国决心的信息通过信号传递给挑战国。如果信号传递成功,可以为挑战国提供新的信息以重新评估防御国使用武力的决心;如果信号传递方式不当,防御国传递的信号将不会改变挑战国的观念,挑战国将对先前关于防御国妥协或斗争的认知更加自信,防御国传递的信号将无法向挑战国提供新的信息并改变挑战国的既有认知。在此情境下,挑战国往往会低估防御国的决心,而且需要一段时间才能认识到这种低估。即使是在危机对子中有实力优势的国家也无法抑制挑战国升级危机。

沟通渠道的选择也会影响一国决心的私有信息的披露。危机管控中双方既可以直接沟通交流,也可以通过第三方传递信息。既有研究认为直接沟通渠道传递的信息有利于危机的和平解决。(62)如冷战时期的美苏热线为两国在危机管控方面提供了一个重要的信息交换平台。该热线能够及时传递可靠消息,还可以在危机中发出信号,这在古巴导弹危机的和平解决上发挥了重要作用。又如2021年7月31日,中印举行第12轮军长级会谈,针对如何解决两军在拉达克地方的对峙谈判了九个小时,尽管双方没有达成共识,但都表示愿意继续谈下去,而且建立了中印之间的第六条热线。(63)还有研究认为,国家间的外交访问有助于展开谈判,更容易达成双方都接受的结果。(64)面对面会谈时的表情可以作为一种决心释放的可靠信号,因为在面对面会谈中,双方能够捕捉对方面部表情的细微变化,了解到对方情绪状态的微妙变化,这些变化可以传达谈判者的真诚程度。(65)综上,直接沟通渠道对于危机管控具有明显优势。

罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)认为,“那些从来没有传递过误导性信号的渠道会使消息更具可信度”。(66)国家在过去使用的可靠直接沟通渠道更有助于将显示决心的高可信度私有信息传递给对方。而通过第三方传递信号时,接收者不能确定第三方是否会因其自身原因歪曲相关信息。这样可能会出现防御国与挑战国之间对于彼此决心的误算:一是防御国可能忽视挑战国的决心或认为挑战国的决心优势不能弥补实力弱势,进而认为挑战国在危机中获胜的概率小于本国,因而不太可能升级危机。但挑战国可能会因此假定防御国对于战争没有做好充分准备并低估其决心,认为防御国可能会为避免战争成本而做出让步。二是危机双方会不确定彼此在危机中的需求有多大以及在本国可以接受的范围内对他国的让步能有多少,这增加了挑战国与防御国之间讨价还价的难度。因此,在这两种情境下双方爆发战争的可能性增加。如在朝鲜战争初期,为避免战争扩大、迫使美军不越过“三八线”,中国做了大量工作,通过印度驻华大使卡瓦拉姆·马塔瓦·潘尼迦(Kavalam Madhava Panikkar)向贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(Jawaharlal Nehru)转告,尼赫鲁也致函英国政府,再通过英国外交大臣欧内斯特·贝文(Ernest Bevin)向美国发出警告:“如果美军越过‘三八线’,其后果将非意料所及。”(67)但哈里·杜鲁门(Harry S.Truman)认为,潘尼迦在过去经常表现出同情中国共产党的倾向,因而其表态不能被当作一个公正观察家的话看待。(68)最终中美双方未能避免战争。可见,危机双方缺乏直接沟通的渠道可能会加大一方同另一方决心信息的不对称,从而更可能出现危机管控失败的现象。据此可提出以下假设。

假设2:危机行为体双方没有直接沟通渠道相比有直接沟通渠道时更可能出现危机管控失败的现象。

考虑到本文研究的实力不对称的危机对子,冲突双方的盟国作为第三方因素可能影响到国际危机管控结果。保罗·胡思(Paul K.Huth)和布鲁斯·拉塞特(Bruce Russett)认为,挑战国如果与第三方有正式联盟关系,可能会对防御国构成威胁。(69)联盟协议作为签署国援助危机中盟国意愿的信号,当这些信号可靠传达,将能够诱使防御国做出妥协或选择规避战争。对于实力较弱的挑战国来说,作为对手的强国向其提出更高要求的可能增加,联盟成员为避免盟国危机失败的损失而进行干预的可能性加大,从而影响防御国在危机中的政策选择。因此,挑战国与第三方联盟关系的存在可能是影响防御国向挑战国做出何种回应的因素之一。实力较弱的挑战国在危机互动中升级危机的原因之一可能在于对本国决心的判断,即认为自己相较于防御国具有决心优势。这既可能是由于信号传递渠道不畅使得挑战国低估了防御国使用武力阻止挑战国改变现状的决心,也可能是由于防御国有不良的决心声誉使得挑战国低估了前者的决心。挑战国对于实力强的防御国决心的低估还可能因为盟国的存在而加剧。挑战国期望通过挑起危机的方式实现特定目标,且即便面临战争风险也不会轻易放弃该目标,在挑战国有信心赢得军事胜利时尤为如此。(70)既有研究认为,联盟责任会对冲突升级造成一定影响,对联盟支持的预期越高,国家越可能采取走向战争的行为,导致危机管控失败。(71)当挑战国有攻防型盟国时,挑战国升级危机的可能性增加。据此可提出以下假设。

假设3:当挑战国与第三方有正式的攻防型盟国时,更可能出现危机管控失败的现象。

(三)决心声誉的调节作用

声誉(72)在国际危机与战争爆发的研究中是一个重要解释变量,(73)显示决心在每一场危机中都很重要。但在国际无政府状态下,一国往往倾向于在冲突中虚张声势,(74)这造成了对他国决心的不确定性,这一不确定性为增长和保持坚定立场的声誉创造了动机。因此,声誉可以提供关于一国决心的重要信息。就国际危机研究而言,有关声誉重要性的研究认为决策者在面对危机时,通常将未来声誉作为保持决心的论据,(75)即决心的声誉。道格拉斯·吉布勒(Douglas M.Gibler)认为,一国虚张声势威胁抵抗挑战国之后又让步,会降低自身未来外交的可信度,因为其决心信息无法再可信地传达给挑战国。杰维斯也指出,信号发出者与信号接收者都认为一国食言并违反信号行动会损害其信号声誉,未来他国对其信号的信任度将有所降低。(76)不过,声誉并非一国在过去采取的行动,而是这些行动创造的信念:(77)一国通过观察他国能否言出必行判定其是否为有决心的国家类型,并将这种判断转化成自己在当前与未来的争端中坚定行动的预期。而对某一国家类型的判断,关键取决于由谁做出判定,(78)在危机中被当事一方判定具有良好决心声誉的国家发出的威胁更为可信。而如果一国在先前的国际冲突或危机中做出妥协或让步,他国更可能判定该国具有不良的决心声誉,从而倾向于低估该国在面临冲突或危机时的抵抗决心。

还有一些研究对声誉的作用有不同看法。如乔·克莱尔(Joe Clare)和维斯纳·丹尼洛维克(Vesna Danilovic)认为,声誉虽然重要但其影响是间接的,要视国家利益的具体情境而定。(79)布拉德·莱韦克(Brad L.LeVeck)和尼尔·纳兰(Neil Narang)认为,在联盟政治中过去的不良声誉可以作为未来联盟可靠性的有用指标,条件是声誉能否有效地将可靠的联盟伙伴与不可靠的联盟伙伴区分开来。(80)可见,决心声誉对于危机结果的影响可能确实是间接的,一国的决心声誉可能通过强化或削弱其施压信号的可信度影响危机管控成败:如果防御国具有良好的决心声誉,其发出的施压信号可信度将更高;如果防御国的决心声誉较差,那么挑战国可能不会相信其释放的施压信号,且不良声誉取值越大,信号越不可信。具体而言可能出现两种情境:其一,挑战国质疑防御国的施压信号所传达的战争决心,但这种情境下挑战国可能向防御国提高要价,危机升级的可能性增加。如A国挑起与B国的边界冲突,B国对其施压。由于A国认为B国在先前的争端中做出妥协(具有不良的决心声誉),不相信B国的施压并将其视为虚张声势,A国会继续向前推进并提高要价,这反而增加了冲突升级的可能性。其二,无论挑战国是否质疑防御国的施压信号所传达的战争决心,都不能完全消除战争的可能性。如A国进行军队调动(但没有决心同B国在边界开战),此时即便A国质疑B国在边界施压的决心,但一旦B国判定A国确实具有战争决心,则将诉诸战争回应。据此可提出以下假设。

假设4:挑战国认为防御国在过去不良决心声誉的程度越高,越可能会强化施压信号与危机管控失败之间的正相关关系。

四 数据来源与变量操作化

在对本文的变量操作化之前,需要根据国际危机行为数据库选取本文的研究样本,并对本文的因变量、自变量、调节变量和控制变量进行操作化。

(一)研究数据

为对上述理论假设进行经验验证,首先需要选取研究的案例样本。本文研究的案例主要来源于国际危机行为数据库,(81)这一数据包括体系层次的危机数据库(ICB1)和行为体层次的危机数据库(ICB2)两种类型,由于本文的分析单元是危机对子,即挑战国—防御国对子,因此选用行为体层次的数据库。

首先,本文沿用伊万·阿雷金-托夫特(Ivan Arreguín-Toft)的定义,将实力较弱的潜在挑战国定义为“物质力量至少比其对手低十倍”,物质力量是一国人口与武装力量的产物。(82)随后,本文参照陈冲对于实力弱国的变量操作化方法,从战争相关因素数据库(COW)中选取了总人口数和军事人数这两个指标,构建了一个二元变量衡量潜在挑战国与防御国的实力关系。(83)如果潜在挑战国与防御国的国家实力比值小于10,该挑战国即为实力弱国。根据此标准筛选挑战国实力弱于防御国实力的案例,并剔除由一国内部引发的危机、非国家行为体引发的危机以及敌意合理化危机完成案例选择。

(二)因变量

本文的因变量为危机管控结果,即国际危机是否发展为战争。本文将防御国作为危机管控的主体,把防御国在国际危机中能否避免战争爆发作为危机管控成功或失败的标准。首先,根据国际危机行为数据库中“与危机行为体相关的暴力”这一变量,发生在战争间的危机(intra-crisis)也包含在内,具体分为四种情况:第一种情况是危机行为体之间没有发生暴力(no violence);第二种情况是危机行为体之间发生小规模冲突(minor clashes);第三种情况是危机行为体之间发生严重冲突(serious clashes);第四种情况是危机行为体之间爆发全面战争(full-scale war)。(84)本文将前三种情况的案例编码为0,即危机管控成功;将第四种情况的案例编码为1,即危机管控失败。

(三)自变量

本文提出的理论假设有四个主要的解释变量:施压信号、沟通渠道、国家决心声誉和挑战国联盟。控制变量则包括国家实力、政体、领导人变更、危机时长、危机议题和防御国联盟等。

1.施压信号

挑战国挑起危机后,防御国会以施压信号回应挑战国,本文对施压信号进行了操作化处理。首先,参照国际危机行为数据库中“危机管控I:对危机挑战国的主要回应”这一变量,该变量是指一旦一国决策者认识或觉察到引发危机的一个事件(或改变现状的一个行为),将会考虑做出适当回应,如在1962年古巴导弹危机中美国对古巴采取的封锁行为。国际危机行为数据库归纳了九类防御国对于挑战国施压信号的回应方式:无回应、口头行为、政治行为、经济行为、其他非暴力行为、非暴力军事行动、包含非暴力军事行动的复合行为(即采取综合措施应对危机)、暴力军事行动以及包含暴力军事行动的复合行为。(85)其次,根据国际危机行为数据库对对应案例的介绍和其他文献资料将“口头行为”中做出言语威胁以及显示武力、军队调动和军事进攻等军事行为的回应方式归为施压信号,编码为1;其余类型则编码为0。若防御国的回应是复合行为,如同时包括外交上宣示和平协商解决和军队调动,那么仍将其归类为施压信号。

2.沟通渠道

在对沟通渠道的变量操作上,本文选取了“外交代表”这个操作化指标。(86)因为两国间的外交代表可以传递处于危机中的国家行为体之间的信息。在国际危机中,一国对于他国决心的信息在一定程度上是私有信息,外交代表可以作为危机中一个重要的信号直接沟通渠道,供处于危机中的国家传递关于决心的私有信息,实现国际危机的降级与危机的成功管控。战争相关因素数据库中的外交交往数据(diplomatic exchange data)(87)可以用来衡量危机中任何一方当年是否在另一国派驻外交代表,其中至少有一方在另一国有外交代表编码为1,双方都没有在对方派驻外交代表编码为0。

3.挑战国联盟

第三方干预会影响一国管控危机的结果,一国是否与第三方存在正式联盟关系是危机管控成败的影响因素之一。本文根据联盟条约与条款数据库确定挑战国是否具有联盟关系。(88)若危机期间挑战国有攻防型盟国,编码为1,否则编码为0。

(四)调节变量

既有理论预测,声誉会随着时间流逝而下降,因为驱动决心转变的基本变量会发生改变,随着时间推移,过去行为的信号在预测未来行为时的意义将变得有限。故本文采用亚历克斯·韦西格(Alex Weisiger)和克伦·雅希米格(Keren Yarhi-Milo)所构造的关于决心声誉的变量,使其在该国让步或取得胜利后的第二年立即取值为1,随后的每一年下降0.1,直到十年后恢复为0。(89)

(五)控制变量

按照实力对比分析的逻辑,国家实力影响一国危机管控的成败:一国实力越强,越可能采取施压策略管控危机,也越不可能向实力相对弱的挑战国妥协,这更可能导致危机升级。国际关系学界通常运用战争相关因素数据库中的国家能力综合指数(CINC)(90)衡量危机行为体的国家实力,本文亦采用这一指标。

国内政治因素的分析表明国家政体类型可能对一国危机管控成败产生影响。“政体5(Polity 5)”数据库提供了国家的政体信息,(91)该数据库根据政体类型将国家划分为“民主国家”与“专制国家”,政体综合指数取值范围为[-10,10]的闭区间。国内政治因素的分析也表明一国国内政治变化可能导致外交政策的重要变化。本文主要关注危机双方国家是否经历了领导人变更以及领导人变更的方式是否影响两国管控危机行为的选择。领导人变更的数据主要来自领导人支持来源变更(CHISOLS)数据库,(92)当危机期间危机行为体发生了领导人变更,编码为1,否则编码为0。

联盟理论中的妥协效应与牵连效应都认为联盟可能影响防御国在危机中的行为,进而影响危机管控结果。不同的是,妥协效应认为联盟可能约束防御国在危机中的行为,牵连效应则认为防御国有联盟关系更可能升级危机。根据联盟条约与条款数据库确定防御国是否具有同盟关系,(93)若危机期间防御国有攻防型盟国,编码为1,否则编码为0。

理论上,危机持续的时间越长,危机双方讨价还价的机会就越多,对于危机管控技巧的运用也会相应增加,因而危机的持续时间很可能影响危机管控的成败。危机持续时间借用了国际危机行为数据库中“挑起危机到危机终止的时间”(单位为天)。

通常认为,国家之间相互存在的利益冲突在一定程度上导致国际危机爆发。亚历山大·乔治(Alexander L.George)等指出,处在危机中的国家利益受威胁程度越高,就越有决心回击挑战国。(94)国际危机行为数据库用危机议题这一变量衡量危机对国家利益的威胁程度,包括军事安全、政治外交、经济发展和文化程度四个层次。其中,军事安全的危机议题包括该危机涉及一国的领土、边界、自由航行权和军事事件等。本文将军事安全层次的议题编码为1,其余编码为0。

实际检验中交互项测量的变量进行了中心化处理。考虑到样本数据时间(1918-2001年)跨度较大,实际检验中加入两个虚拟变量用以控制冷战时期(1947-1991年)以及后冷战时期(1992-2001年)。

(六)参数估计方法

经验验证的因变量属于虚拟变量,因此本文使用Probit模型作为主要的估计方法,在此基础上还将考虑到分析过程中潜在的选择偏差问题。由于本文使用的数据是观测型数据,而且弱国挑起强国的危机并非随机事件,因此案例集合可能存在选择偏差。针对这一问题,本文将使用Heckman两阶段模型进行处理:(95)第一阶段选择方程用于调整潜在的选择偏差,第二阶段结果方程用于估计结果。但是Heckman第二阶段模型的被解释变量是一个连续型变量,而本文的结果过程是一个二值变量,因而使用Heckprobit模型进行拟合。在本文中,选择方程所要探讨的是“国际危机是否是由弱国挑起的针对强国的危机”,结果方程所要探讨的是“强国是否危机管控失败”。在Heckprobit模型中,第一阶段选择方程和第二阶段结果方程的因变量均属虚拟变量,两阶段都使用最大似然估计(MLE)进行拟合。Heckprobit模型需要在选择方程中至少有一个变量未被加入结果方程,以使两个阶段方程的参数在拟合过程中更好识别,(96)并且该变量的选择应当遵循对选择方程产生直接影响而对结果方程无直接影响的原则。(97)因此,本文将国际危机行为数据库中的冲突背景这一虚拟变量作为第一阶段的识别变量。对于危机行为体而言,通常有三种类型的冲突背景,分别是非持久冲突(non-protracted conflict)、持久冲突(protracted conflict)以及长期战争的持久冲突(long-war protracted conflict)。(98)一般而言,当一国面临与他国的持续冲突时,考虑到可能难以全力应对新的危机,该国同时挑起对另一国危机的可能性很低。冲突背景对于一国危机管控失败的影响相对较小也较为间接。因此,本文并未将冲突背景这一变量加入结果方程进行分析。在稳健性检验中,本文将一些控制变量分别滞后1年、2年和3年,进一步观察了自变量及控制变量对因变量的影响。表1展示了本文因变量、自变量和控制变量的描述性统计数据。(99)

五 分析与讨论

为检验上述假设,对经验分析的结果进行综合探讨,本部分内容主要包括两方面:一是对Probit模型与Heckprobit模型中的主要变量结果及控制变量结果的讨论;二是对模型的结果进行稳健性检验。对于模型的回归分析使用的是统计分析软件Stata。

(一)回归分析

表2包括5个检验模型:模型1为涵盖所有自变量、调节变量、交互项和控制变量的全变量Probit模型。模型2涵盖自变量、交互项与控制变量。模型3考察了施压信号、沟通渠道及控制变量对于因变量的影响。模型4考察了施压信号、决心声誉与二者的交互项及控制变量对于因变量的影响。模型5为包含了所有自变量、调节变量、交互项和控制变量的Heckprobit模型。在回归分析前,本文先对解释变量之间是否存在多重共线性进行诊断,对解释变量的方差膨胀因子(VIF)进行分析,其VIF值分布在[1.03,1.75],VIF均值为1.24,说明解释变量不存在多重共线性问题。

在表2模型5的结果中,ρ不具有统计上的显著性,表明选择方程对于结果方程的影响并不具有统计上的显著性。由表2模型1、模型2、模型3和模型4的变量结果以及经过潜在选择偏差校正后的表2模型5的变量结果的对比分析亦可看出这一点。无论是在系数方向上还是统计显著性上,经过校正与未经过校正的变量都呈现出一致结果,意味着潜在选择偏差校正过程并未对模型估计产生较大影响。因此,本文将以Probit模型的回归结果进行分析和讨论。

从表2模型1、模型2、模型3和模型4可以看出,施压信号这一自变量对于一国危机管控失败都呈显著影响(p<0.01)。再结合系数方向,说明当防御国以施压信号回应挑战国时更可能带来不可控的危机升级。这一结果符合本文的假设1。从表2模型1、模型2和模型3可以看出,沟通渠道这一自变量对于一国危机管控失败的影响是显著的(p<0.05)。再结合系数方向,说明当防御国与挑战国间没有直接沟通渠道时,国际危机管控更可能失败,由此本文假设2得到验证。

从表2模型1、模型2和模型4可以看出,一国的决心声誉对于该国的施压信号与危机管控失败的关系起到调节作用。表2模型2和模型4的结果显示,防御国传递的施压信号与该国决心声誉的交互项系数显著为正,且在整个表2模型1中该结果依然稳健。这说明,随着防御国不良决心声誉程度的加强,施压信号与危机管控失败之间的正相关将强化,由此本文假设4得到验证。

从表2模型1、模型2、模型3和模型4可以看出,挑战国联盟这一变量对于防御国升级危机的影响并不显著。根据表2模型1的结果可得到两点结论:其一,在挑战国与防御国间没有直接沟通渠道以及在其他变量不变的情境下,(100)当挑战国有盟国时,防御国向挑战国传递施压信号使得危机管控失败的概率是0.455,而向挑战国传递其他信号导致危机管控失败的概率是0.213;当挑战国没有盟国时,防御国向挑战国传递施压信号使得危机管控失败的概率是0.445,而向挑战国传递其他信号导致危机管控失败的概率是0.206。其二,在挑战国与防御国间有直接沟通渠道以及在其他变量不变的情境下,当挑战国有攻防型盟国时,防御国危机管控失败的概率是0.368;当挑战国没有攻防型盟国时,防御国危机管控失败的概率是0.358。

除自变量外,本文也对控制变量的结果进行了简单探讨。从表2模型1、模型2、模型3和模型4的结果来看,综合国力和防御国联盟这两个变量未能通过置信水平大于90%的显著性检验,而在表2模型5的选择方程中通过了置信水平大于99%的显著性检验。政体类型这一变量对于一国危机管控失败的影响呈负相关,且通过置信水平大于99%的显著性检验。危机时长和危机议题同一国危机管控失败呈正相关,且具有统计上的显著性。国家领导人变更和冷战时期对于一国危机管控失败没有显著影响。后冷战时期同一国危机管控失败呈显著影响,说明后冷战时期的国际危机更可能管控失败,这可能与后冷战时期的案例样本数量有一定关系。

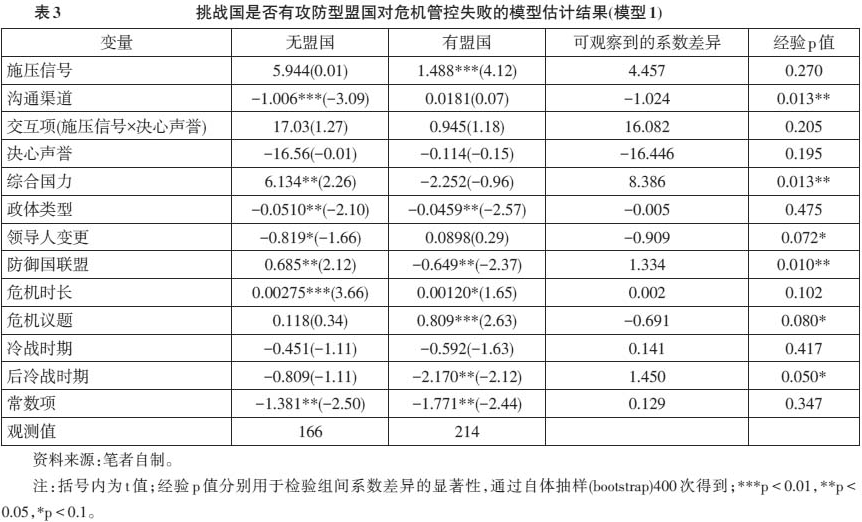

由于表2模型1、模型2、模型3和模型4的结果并未验证假设3,为进一步检验假设3,本文将案例样本通过挑战国是否有攻防型盟国进行分组,进而比较两个子样本组之间的系数差异。表3列出了表2模型1在根据挑战国是否有攻防型盟国进行分组后的Probit模型回归结果、可观察到组间系数差异(observed difference)以及经验p值(empirical p-value)。

从表3中可以看出,挑战国是否有攻防型盟国可以作为一个调节变量影响危机管控结果。沟通渠道一行的结果显示:当采用挑战国是否有攻防型盟国作为分组依据时,无盟国组与有盟国组在沟通渠道对于危机管控失败的差异性影响是显著的,无盟国组的沟通渠道系数在1%的水平上显著,有盟国组的系数则不显著。经由自体抽样法得到的经验p值进一步证实了上述差异在统计上的显著性:分组情况下对应的经验p值为0.013,在5%的水平上显著。这意味着挑战国没有攻防型盟国显著作用于沟通渠道对于一国危机管控失败的影响,这与假设3的预期不一致,其原因可能在于盟国可以作为危机中行为体传递信息的机制。从表3施压信号、交互项和决心声誉三行的结果可以看出,挑战国是否有攻防型盟国对于防御国传递施压信号给挑战国、防御国有不良的决心声誉以及二者的交互项这三个变量在危机管控失败上的差异性影响并不显著。

此外,表3政体类型一行的结果显示,在挑战国有无盟国的情境下,政体类型对于防御国危机管控失败的差异性影响并不显著,这也对应于表3中的政体类型变量对于一国危机管控失败的显著性影响。表3综合国力、领导人变更和防御国联盟三行的结果显示,挑战国是否有攻防型盟国对于防御国综合国力、领导人变更和防御国联盟在防御国危机管控失败的差异性影响是显著的。这一结果同表2中这三个控制变量对于防御国危机管控失败的影响存在显著差异,说明挑战国是否有盟国会影响这三个控制变量对于防御国危机管控的结果。表3危机议题和后冷战时期两行的结果显示,挑战国是否有盟国会影响到危机议题和后冷战时期这两个变量对于防御国危机管控的结果。结合表2中这两个控制变量对因变量的显著影响,说明危机议题和后冷战时期这两个变量既会单独影响防御国危机管控的结果,又受挑战国是否有盟国的影响,并会进一步影响一国危机管控结果。危机议题这一变量的结果在一定程度上验证了假设3。但其他变量的结果与假设3不一致。综上所述,联盟因素可以通过影响沟通渠道这一自变量和部分控制变量对一国危机管控成败产生影响,因此可以作为一个调节变量影响危机管控结果。

(二)稳健性检验

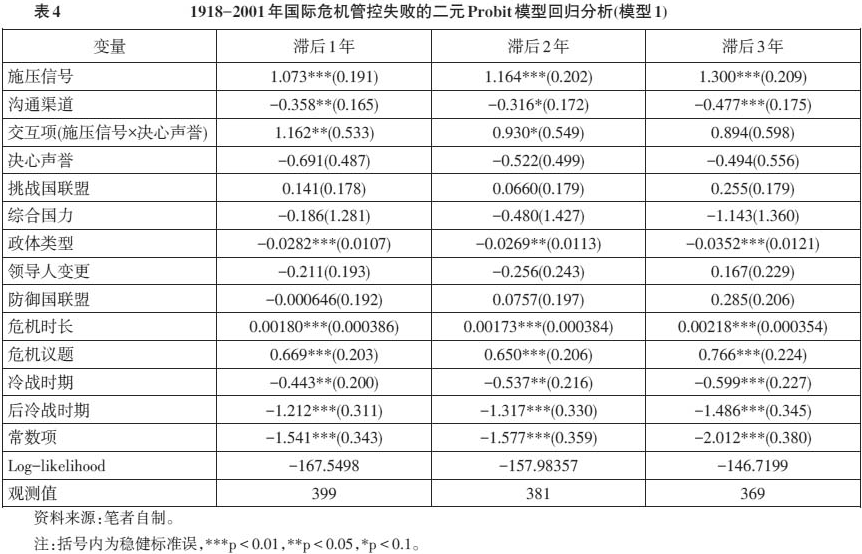

前文讨论了自变量对一国危机管控成败的影响,下文将对上述研究结果进行稳健性检验。在前文对于国际危机管控失败的相关变量的分析和检验中,挑战国联盟和一些控制变量的取值是在国际危机发生年份中的取值。由于一些变量可能需要一定时间才能对危机结果产生作用,所以一国在国际危机中的行为以及国际危机结果可能会受到一些变量在危机发生之前的影响。因此,在稳健性检验中,将挑战国联盟和控制变量综合国力、政体、领导人变更和防御国联盟的值相对于国际危机发生的年份分别滞后1年、2年和3年,进一步观察自变量与其他解释变量对于国家危机管控失败的影响,表4列出了相关的实证检验结果。

根据表4,在部分变量取不同滞后值之后,施压信号、沟通渠道、交互项与决心声誉对于一国危机管控失败的影响与表2中的Probit模型所得到的结果大体一致。在部分变量滞后3年的回归结果中,模型1中的“交互项(施压信号×决心声誉)”对于一国管控失败的作用不显著,但其系数的正负方向与预期一致。此外,在部分变量取不同滞后值之后,施压信号与沟通渠道对于一国危机管控失败的影响均是显著的,并同预期保持一致。而挑战国联盟在稳健性检验中的结果与表2中Probit模型的相关结论一致。

在控制变量中,可以看到政体类型、危机时长、危机议题和后冷战时期对于国际危机管控失败的行为产生影响,稳健性检验的结果与表2中的Probit模型回归结果大体一致。综合国力这一控制变量对于因变量的影响未达到显著程度,但其系数正负方向与表2中的Probit模型结果不一致;而领导人变更和防御国联盟对于因变量的影响均未达到显著程度,在稳健性检验中呈现出不同结果,与表2中的Probit模型的相关结论不一致。可见这三个控制变量对于解释国际危机管控失败的现象并不稳健。冷战时期这一控制变量虽然在稳健性检验中对于因变量的影响是显著的,但与表2中Probit模型的相关结果不一致,因此该控制变量对于解释国际危机管控失败的现象并不稳健。综上,稳健性检验的结果说明,施压信号、沟通渠道、交互项与决心声誉在解释一国危机管控失败的现象上是稳健的。

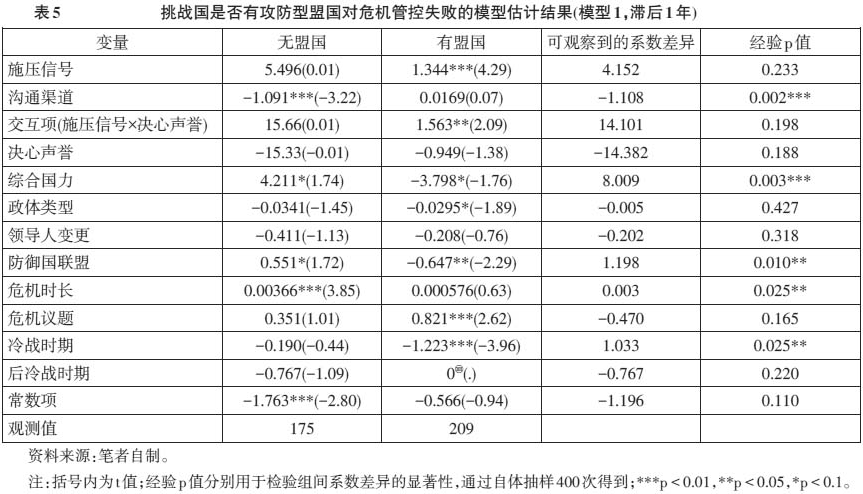

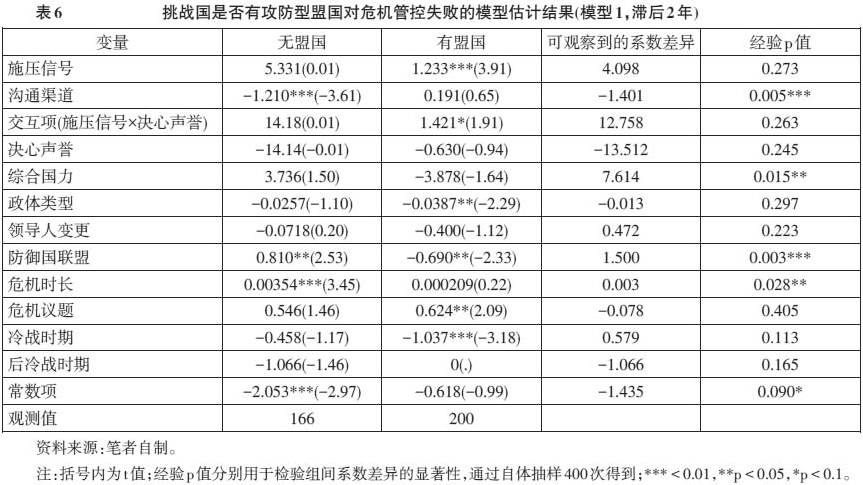

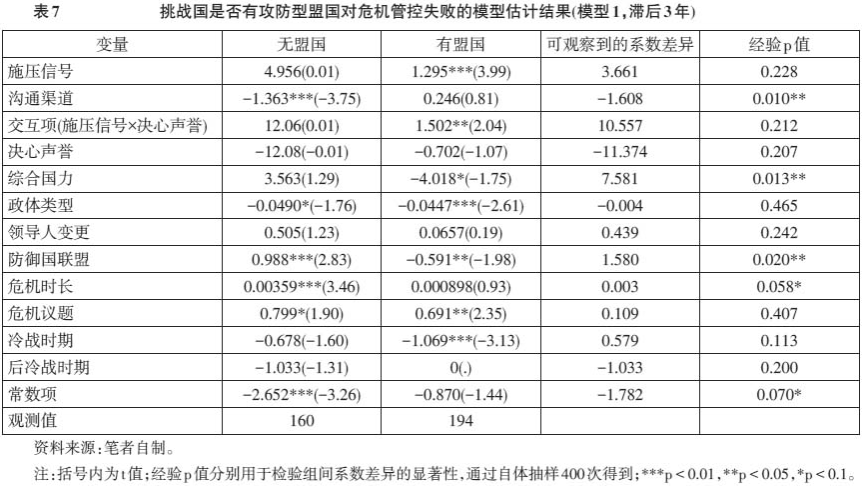

此外,本文在稳健性检验部分将案例样本通过挑战国是否有攻防型盟国进行分组,进而比较当部分变量分别滞后1年、2年和3年后两个子样本组之间的系数差异。表5、表6和表7分别列出了相关实证检验结果。

根据表5、表6和表7的结果,可以发现在部分变量取不同滞后值之后,挑战国是否有攻防型盟国对于沟通渠道在一国危机管控失败的差异性影响上是显著的,这一结果与表3中的相关结果一致。部分变量取不同滞后值之后,挑战国是否有攻防型盟国对于综合国力和防御国联盟在一国危机管控失败的差异性影响上是显著的,这一结果与表3中的相关结果一致。而领导人变更、危机议题与后冷战时期在一国危机管控失败的差异性影响上并不显著,说明挑战国是否有攻防型盟国对于这三个控制变量对因变量的影响并不稳定。综上,挑战国是否有攻防型盟国作为调节变量,对于沟通渠道这一自变量和部分控制变量在一国危机管控结果上的影响是稳健的。

六 结论

危机管控是国际关系研究中的重要议题,本文通过对1918-2001年436场国际危机的分析,发现在424个实力不对称的危机对子中,有108个危机(占比25%)对子存在危机管控失败的现象,有实力优势的防御国在具备明显的危机管控条件下仍可能出现国际危机管控失败的现象。为厘清这一现象出现的原因,本文引入信号传递机制来理解危机中国家间的战略互动结果,旨在发现决定一国危机管控失败的重要因素。研究结果表明,挑战国挑起危机后,防御国以施压信号回应挑战国以及危机双方没有直接沟通渠道这两个因素是造成危机管控失败的重要因素。防御国的决心声誉作为一个调节变量会影响施压信号与危机管控失败间的关系:防御国不良的决心声誉程度越高,越可能会强化施压信号与危机管控失败之间的正相关关系。考虑到联盟对弱国的影响,本文将案例样本通过挑战国是否有攻防型盟国进行分组,进而比较两个子样本组之间的系数差异。分组回归后的组间系数差异检验表明,挑战国是否有攻防型盟国也是影响信号沟通渠道这一自变量和部分控制变量的一个调节变量,进而影响到危机管控结果。

对于危机管控失败的动因研究对思考当前的国际关系具有一定政策意义:危机存在很高的战争升级风险,尤其是核战争带给世界的高昂成本提升了战争边缘管控国际危机的重要性。随着中国的快速发展,有关崛起国与守成国之间冲突不可避免的争论甚嚣尘上,其中最具代表性的观点是权力转移理论。对1918-2016年483场国家间危机的统计分析发现,自第二次世界大战以来中国卷入25个危机对子,出现4次危机管控失败的现象。当前中国依然面临着严峻的安全形势,与一些大国或周边国家爆发危机的可能性不容忽视,深入理解如何更好地管控战争风险十分必要。受研究问题与篇幅所限,仍有两个问题有待进一步探讨:其一,关于危机管控失败现象的既有研究通常假定危机发生时挑战国与防御国之间并无敌意,双方或至少一方有避免战争的动机,而对于有敌意的危机如何成功管控涉及较少。其二,有必要更准确地定义并操作化施压信号的概念,从而为发展对外政策分析的理论框架提供相当条件。

(截稿:2021年12月)

注释:

①林民旺:《选择战争:基于规避损失的战争决策理论》,世界知识出版社2010年版,第108-117页。

②沈志华:《冷战在亚洲:朝鲜战争与中国出兵朝鲜》,九州出版社2013年版,第142、225页。

③张沱生、史文主编:《对抗·博弈·合作:中美安全危机管理案例分析》,世界知识出版社2007年版,第145页。

④James D.Fearon,"Rationalist Explanations for War," International Organization,Vol.49,No.3,1995,p.383.

⑤Daina Chiba,Carla Martinez Machain and William Reed,"Major Powers and Militarized Conflict," Journal of Conflict Resolution,Vol.58,No.6,2014,pp.976-1002.

⑥Paul K.Huth and Bruce Russett,"What Makes Deterrence Work? Cases from 1900 to 1980," World Politics,Vol.36,No.4,1984,pp.496-526; Zeev Maoz,"Resolve,Capabilities,and the Outcomes of Interstate Disputes,1816-1976," Journal of Conflict Resolution,Vol.27,No.2,1983,pp.195-229; Russell J.Leng and Charles S.Gochman,"Dangerous Disputes:A Study of Conflict Behavior and War," American Journal of Political Science,Vol.26,No.4,1982,pp.664-687.

⑦"ICB Project," https://sites.duke.edu/icbdata/,访问时间:2021年12 月16 日。

⑧本文中的第三方主要包括非敌对国家和国际实体。

⑨Paul K.Huth,"Extended Deterrence and the Outbreak of War," The American Political Science Review,Vol.82,No.2,1988,pp.423-443; Zeev Maoz,"Resolve,Capabilities,and the Outcomes of Interstate Disputes,1816-1976," pp.195-229.

⑩Mark R.Amstutz,International Conflict and Cooperation:An Introduction to World Politics,Boston:McGraw-Hill College,1999,p.142.

(11)A.F.K.Organski,World Politics,New York:Alfred A.Knopf,1958,pp.101-123.

(12)A.F.K.Organski,World Politics,pp.338-376.

(13)Jack S.Levy,"The Offensive/Defensive Balance of Military Technology:A Theoretical and Historical Analysis," International Studies Quarterly,Vol.28,No.2,1984,pp.219-238.

(14)乔治·H.奎斯特著,孙建中译:《国际体系中的进攻与防御》,上海人民出版社2008年版,中文版前言,第1-4页。

(15)斯蒂芬·范·埃弗拉著,何曜译:《战争的原因》,上海人民出版社2007年版,第144-205页。

(16)Bruce Bueno de Mesquita,The War Trap,New Haven and London:Yale University Press,1981,p.36.

(17)Richard Ned Lebow,"Clausewitz,Loss of Control,and Crisis Management," in Gilbert R.Winham,ed.,New Issues in International Crisis Management,Boulder:Westview Press,1988,pp.37-66.

(18)Phil Williams,"Miscalculation,Crisis Management and the Falklands Conflict," The World Today,Vol.39,No.4,1983,pp.144-149.

(19)Ben D.Mor,Decision and Interaction in Crisis:A Model of International Crisis Behavior,Westport:Praeger,1993,p.64.

(20)Shuhei Kurizaki,"Signaling and Perception in International Crises:Two Approaches," Journal of Theoretical Politics,Vol.28,No.4,2016,pp.625-654.

(21)Min Ye,"Poliheuristic Theory,Bargaining,and Crisis Decision Making," Foreign Policy Analysis,Vol.3,No.4,2007,p.321.

(22)Robert Powell,"Bargaining Theory and International Conflict," Annual Review of Political Science,Vol.5,2002,pp.1-30.

(23)James D.Fearon,"Rationalist Explanations for War," pp.379-414.

(24)尹继武:《私有信息、外交沟通与中美危机升级》,载《世界经济与政治》,2020年第8期,第72页。

(25)Glenn H.Snyder and Paul Diesing,Conflict Among Nations:Bargaining,Decision Making and System Structure in International Crises,Princeton:Princeton University Press,1977,pp.183-209.

(26)Robert Powell,In the Shadow of Power:States and Strategies in International Politics,Princeton:Princeton University Press,1999,p.86.

(27)Robert Powell,In the Shadow of Power:States and Strategies in International Politics,p.86.

(28)James D.Fearon,"Rationalist Explanations for War," pp.379-414.

(29)Alastair Smith and Allan C.Stam,"Bargaining and the Nature of War," Journal of Conflict Resolution,Vol.48,No.6,2004,p.786.

(30)James D.Fearon,"Bargaining,Enforcement,and International Cooperation," International Organization,Vol.52,No.2,1998,p.274.

(31)Robert Powell,"War as a Commitment Problem," International Organization,Vol.60,No.1,2006,pp.169-203.

(32)James D.Fearon,"Rationalist Explanations for War," pp.379-414.

(33)Richard Ned Lebow,Between Peace and War:The Nature of International Crisis,Baltimore and London:The Johns Hopkins University Press,1981,pp.61-82.

(34)Richard Ned Lebow,Avoiding War,Making Peace,London:Palgrave Macmillan Press,2018,pp.198-207.

(35)Songying Fang,Jesse C.Johnson and Brett Ashley Leeds,"To Concede or to Resist? The Restraining Effect of Military Alliances," International Organization,Vol.68,No.4,2014,pp.775-809; Amy Yuen,"Target Concessions in the Shadow of Intervention," Journal of Conflict Resolution,Vol.53,No.5,2009,pp.745-773;杨原、曹玮:《核边缘、信号博弈与小国的“自我孤立”悖论》,载《当代亚太》,2018年第6期,第69-105页。

(36)Michael Brecher and Jonathan Wilkenfeld,A Study of Crisis,Ann Arbor:University of Michigan Press,1997,pp.867-868.

(37)Yoshinobu Yamamoto and Stuart A.Bremer,"Wider Wars and Restless Nights:Major Power Intervention in Ongoing War," in J.David Singer,ed.,The Correlates of War Ⅱ:Testing Some Realpolitik Models,New York:Free Press,1980,pp.199-227.

(38)T.Clifton Morgan,Untying the Knot of War:A Bargaining Theory of International Crises,Ann Arbor:University of Michigan Press,1994; William J.Dixon,"Third-Party Techniques for Preventing Conflict Escalation and Promoting Peaceful Settlement," International Organization,Vol.50,No.4,1996,pp.653-681;漆海霞、张鸿文:《国际冲突中调停者的偏向与调停效果》,载《国际安全研究》,2015年第4期,第129-154页;陈冲:《多方调停效果的社会网络分析(1945-2001)》,载《国际政治科学》,2012年第4期,第18-62页。

(39)Kyle C.Beardsley,et al.,"Mediation Style and Crisis Outcomes," Journal of Conflict Resolution,Vol.50,No.1,2006,pp.58-86.

(40)James D.D.Smith,"Mediator Impartiality:Banishing the Chimera," Journal of Peace Research,Vol.31,No.4,1994,pp.445-450.

(41)Jonathan Wilkenfeld,et al.,Mediating International Crises,London and New York:Routledge Press,2005,pp.146-161.

(42)J.K.Baral,"Role of Third Parties in Crisis Management," The Indian Journal of Political Science,Vol.37,No.2,1976,pp.59-76.

(43)Michael Brecher and Jonathan Wilkenfeld,A Study of Crisis,pp.92-95.

(44)Phil Williams,"Miscalculation,Crisis Management and the Falklands Conflict," pp.144-149.

(45)Kai Quek,"Discontinuities in Signaling Behavior upon the Decision for War:An Analysis of China's Prewar Signaling Behavior," International Relations of the Asia-Pacific,Vol.15,No.2,2015,pp.279-317.

(46)David A.Lake and Robert Powell,Strategic Choice and International Relations,Princeton:Princeton University Press,1999,pp.3-38.

(47)Michael Brecher and Jonathan Wilkenfeld,A Study of Crisis,p.5.

(48)Alexander L.George,David K.Hall and William E.Simons,The Limits of Coercive Diplomacy:Laos,Cuba,Vietnam,Boston:Little & Brown,1971,pp.8-11; Glenn H.Snyder and Paul Diesing,Conflict Among Nations:Bargaining,Decision Making and System Structure in International Crises,pp.207-209; Phil Williams,Crisis Management:Confrontation and Diplomacy in the Nuclear Age,New York:John Wiley & Sons,1976,pp.27-31.

(49)Glenn H.Snyder and Paul Diesing,Conflict Among Nations:Bargaining,Decision Making and System Structure in International Crises,p.207.

(50)张沱生、史文主编:《对抗·博弈·合作:中美安全危机管理案例分析》,第91页。

(51)Gilbert R.Winham,New Issues in International Crisis Management,pp.16-17.

(52)张沱生、史文主编:《对抗·博弈·合作:中美安全危机管理案例分析》,第91页。

(53)James D.Fearon,"Rationalist Explanations for War," pp.379-414; James D.Morrow,"Capabilities,Uncertainty,and Resolve:A Limited Information Model of Crisis Bargaining," American Journal of Political Science,Vol.33,No.4,1989,pp.941-972; Robert Powell,"Bargaining and Learning While Fighting," American Journal of Political Science,Vol.48,No.2,2004,pp.344-361.

(54)James D.Fearon,"Rationalist Explanations for War," p.394.

(55)Alexander L.George and Richard Smoke,Deterrence in American Foreign Policy:Theory and Practice,New York:Columbia University Press,1974,pp.550-565.

(56)Thomas C.Schelling,Arms and Influence,New Heaven and London:Yale University Press,2008,pp.92-125.

(57)Richard Ned Lebow,Between Peace and War:The Nature of International Crisis,pp.264-265.

(58)Alexander L.George,David K.Hall and William E.Simons,The Limits of Coercive Diplomacy:Laos,Cuba,Vietnam,pp.18-23; Dianne Pfundstein Chamberlain,Cheap Threats:Why the United States Struggles to Coerce Weak States,Washington,D.C.:Georgetown University Press,2016,pp.232-233.

(59)姚炯:《国家动态策略行为与边界冲突结束方式》,载《世界经济与政治》,2021年第3期,第107页。

(60)James D.Fearon,"Rationalist Explanations for War," p.397.

(61)Zeev Maoz,"Resolve,Capabilities,and the Outcomes of Interstate Disputes,1816-1976," pp.195-229.

(62)罗伯特·杰维斯著,徐进译:《信号与欺骗:国际关系中的形象逻辑》,中央编译出版社2017年版,第71页。

(63)Manjeet Negi,"Hotline Established Between Indian Army in Sikkim,China's PLA in Tibet," https://www.indiatoday.in/india/story/hotline-established-between-indian-army-in-sikkim-china-pla-in-tibet-1835485-2021-08-01,访问时间:2021年9 月2 日。

(64)Volker Nitsch,"State Visits and International Trade," The World Economy,Vol.30,No.12,2007,pp.1797-1816; Scott L.Kastner and Phillip C.Saunders,"Is China a Status Quo or Revisionist State? Leadership Travel as an Empirical Indicator of Foreign Policy Priorities," International Studies Quarterly,Vol.56,No.1,2012,pp.163-177.

(65)Marcus Holmes,Face-to-Face Diplomacy:Social Neuroscience and International Relations,Cambridge:Cambridge University Press,2018,p.6; Seanon S.Wong,"Stoics and Hotheads:Leaders' Temperament,Anger,and the Expression of Resolve in Face-to-Face Diplomacy," Journal of Global Security Studies,Vol.4,No.2,2019,pp.190-208.

(66)罗伯特·杰维斯:《信号与欺骗:国际关系中的形象逻辑》,第71页。

(67)中华人民共和国外交部、中共中央文献研究室编:《周恩来外交文选》,中央文献出版社2000年版,第30页。

(68)哈里·杜鲁门著,李石译:《杜鲁门回忆录(下卷):考验和希望的年代》,东方出版社2007年版,第432页。

(69)Paul K.Huth and Bruce Russett,"What Makes Deterrence Work? Cases from 1900 to 1980," pp.496-526.

(70)即便这种信心来自错误情报或愿景思维。

(71)Alastair Smith,"To Intervene or Not to Intervene:A Biased Decision," Journal of Conflict Resolution,Vol.40,No.1,1996,pp.16-40; George W.Downs,David M.Rocke and Peter N.Barsoom,"Is the Good News About Compliance Good News About Cooperation?" International Organization,Vol.50,No.3,1996,pp.379-406.

(72)乔纳森·默瑟认为,只有属性归因才能产生声誉,属性归因是声誉产生的必要非充分条件。情境归因没有跨情境分析的有效性,不能预测在不同情境下的行为,也不能产生声誉。所以一国声誉形成的基础是观察者对该国过去的行为做出属性归因,并据此解释和预测其未来的行为。参见Jonathan Mercer,Reputation and International Politics,Ithaca:Cornell University Press,1996,pp.44-48。

(73)Paul K.Huth,"Reputation and Deterrence:A Theoretical and Empirical Assessment," Security Studies,Vol.7,No.1,1997,pp.72-99;杨原:《对抗还是让步?——大国崛起进程中的鹰鸽策略取舍逻辑》,载《当代亚太》,2020年第5期,第4-34页。

(74)Shiping Tang,"Reputation,Cult of Reputation,and International Conflict," Security Studies,Vol.14,No.1,2005,p.39,p.51.

(75)Douglas M.Gibler,"The Costs of Reneging:Reputation and Alliance Formation," Journal of Conflict Resolution,Vol.52,No.3,2008,pp.426-454.

(76)罗伯特·杰维斯:《信号与欺骗:国际关系中的形象逻辑》,序言,第5页。

(77)Brad L.LeVeck and Neil Narang,"How International Reputation Matters:Revisiting Alliance Violations in Context," International Interactions,Vol.43,No.5,2016,pp.797-821; Anne E.Sartori,Deterrence by Diplomacy,Princeton and Oxford:Princeton University Press,2005,p.45.

(78)林民旺:《国家声誉的塑造与变迁:一个分析框架》,载《外交评论》,2013年第6期,第125页。

(79)Joe Clare and Vesna Danilovic,"Multiple Audiences and Reputation Building in International Conflicts," Journal of Conflict Resolution,Vol.54,No.6,2010,pp.860-882.

(80)Brad L.LeVeck and Neil Narang,"How International Reputation Matters:Revisiting Alliance Violations in Context," pp.797-821.

(81)"ICB Project," https://sites.duke.edu/icbdata/,访问时间:2021年12 月16 日。

(82)Ivan Arreguín-Toft,"How the Weak Win Wars:A Theory of Asymmetric Conflict," International Security,Vol.26,No.1,2001,p.94.

(83)Chong Chen,"Territorial Dispute Initiation by Weaker States," The Chinese Journal of International Politics,Vol.11,Issue 3,2018,pp.354-356.

(84)按照国际危机行为数据库的编码规则,“暴力”被视为危机管控的技巧或方式,本文采用这一编码规则,将防御国在国际危机中能否避免战争爆发作为危机管控成功或失败的标准。参见Michael Brecher,et al.,"International Crisis Behavior Data Codebook,Version 13," ICB Project Data Collections,June 2020,pp.34-35。

(85)Michael Brecher,et al.,"International Crisis Behavior Data Codebook,Version 13," pp.9-10.

(86)大多数既有研究使用的是外交代表数据,参见Eric Neumayer,"Distance,Power and Ideology:Diplomatic Representation in a World of Nation-States," Area,Vol.40,No.2,2008,pp.228-236;卢璟、陈冲:《国际调停发生的讨价还价模型:一种定量检验》,载《世界经济与政治》,2012年第5期,第67页。

(87)"The Correlates of War Project," https://correlatesofwar.org/data-sets/diplomatic-exchange,访问时间:2021年12 月26 日。

(88)Brett Ashley Leeds,et al.,"Alliance Treaty Obligations and Provisions,1815-1944," International Interactions,Vol.28,Issue 3,2002,pp.237-260.

(89)Alex Weisiger and Keren Yarhi-Milo,"Revisiting Reputation:How Past Actions Matter in International Politics," International Organization,Vol.69,No.2,2015,pp.473-495.

(90)Christopher F.Gelpi and Michael Griesdorf,"Winners or Losers? Democracies in International Crisis,1918-94," The American Political Science Review,Vol.95,No.3,2001,pp.633-647.

(91)数据来自系统性和平中心,参见"INSCR Data Page," http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html,访问时间:2021年4 月10 日。

(92)"Change in Source of Leader Support(CHISOLS)Data," http://www.chisols.org/,访问时间:2021年5月27 日。

(93)Brett Ashley Leeds,et al.,"Alliance Treaty Obligations and Provisions,1815-1944," pp.237-260.

(94)Alexander L.George,David K.Hall and William E.Simons,The Limits of Coercive Diplomacy:Laos,Cuba,Vietnam,pp.15-16,pp.281-282.

(95)James J.Heckman,"Sample Selection Bias as a Specification Error," Econometrica,Vol.47,No.1,1979,pp.153-161.

(96)James J.Heckman,"Varieties of Selection Bias," The American Economic Review,Vol.80,No.2,1990,p.314.

(97)陈一一:《非捆绑性冲突管理战略的选择:第三方调停还是双边协商》,载《世界经济与政治》,2019年第1期,第115页。

(98)Michael Brecher,et al.,"International Crisis Behavior Data Codebook,Version 13," pp.32-33.

(99)由于一些资料难以获得,部分数值存在缺失,故各个变量的观测数略有差异。

(100)虚拟变量的值取其众数,连续变量的值取其平均数,下文的结果分析采用相同方法。

(101)出现这一结果可能与后冷战时期的案例样本数量少存在很大关系,在对一些解释变量的值滞后并按挑战国是否有联盟分组后,可能没有足够的数据来得出系数结果。表6和表7存在相同情况。

评论(0)

请先 后发表评论~